Нижний предмет классической тройки

Т ройки

| Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

|

Рис. 47. Тройка вперед-наружу Рис. 49. Тройка назад-наружу Тройка вперед-наружу (рис. 47). Перед тройкой фигурист находится во II позиции. Верхняя часть тела поворачивается относительно нижней в положительном направлении. Перед подготовкой и во время подготовки свободную ногу удерживают сзади, чтобы предотвратить поворот таза в направлении подготовки. Свободная нога перед тройкой должна быть слегка скрещена и развернута” Это увеличивает степень подготовки, так как увеличивает скрученность тела. Подготовка длится вплоть до места поворота. При разрешении плечевой пояс и голову поворачивают в отрицательном направлении, нижнюю часть тела — в положительном. Фигурист оказывается в I позиции. Во время въезда в поворот носок свободной ноги соединяется с пяткой опорной. После прохождения вершины стопу свободной ноги отводят назад на такое же расстояние, как и до поворота. На выезде из тройки стопа свободной ноги слегка развернута и находится снаружи следа. В практике встречается другой вариант выполнения тройки вперед-наружу, отличающийся маховым движением свободной ноги. Плечевой пояс и таз в этом варианте движутся так же, как и в первом варианте, но свободная нога перед тройкой находится не сзади, а спереди опорной. Во время поворота стопа свободной ноги выполняет своего рода возвратно-поступательное движение, причем симметрично относительно вершины тройки: въезд — соединение стоп, выезд — разъединение. Иногда это маховое движение выполняют с чрезмерно большой амплитудой. Тогда свободная нога оказывается сзади опорной.

Рис. 48. Тройка вперед-внутрь

Рис. 50. Тройка назад-внутрь Тройка вперед-внутрь (рис. 48). Перед тройкой фигурист находится в I позиции. Свободная нога сзади, слегка развернута, носок находится над следом. Во время поворота плечевой пояс и голова совершают поворот в отрицательном направлении. Нижняя часть тела в это время выполняет встречное движение в положительном направлении. Носок стопы свободной ноги прижимается к пятке опорной во время въезда в тройку и отходит от нее во время выезда. Это движение выполняют симметрично относительно вершины тройки: на въезде — соединение, на выезде — разъединение. В другом варианте тройки вперед-внутрь с маховым движением свободной ноги плечи и таз движутся так же, как и в первом. Отличие — в положении и движении свободной ноги. Перед тройкой свободная нога находится впереди опорной, в вершине тройки стопы ног соединяются, после тройки — вновь разъединяются. При сильном маховом движении в вершине тройки свободная нога находится сзади опорной. Тройка назад-наружу. Перед тройкой фигурист находится в IV позиции. Плечевой пояс и голова повернуты в положительном направлении. Свободная нога впереди в слегка скрещенном и развернутом положении. Во время поворота верхнюю часть тела поворачивают в отрицательном направлении, таз в это же время совершает встречное движение в положительном направлении. Свободная нога во время поворота остается впереди, но в вершине тройки стопы почти смыкаются. У фигуриста должно быть ощущение соединения стоп во время выезда и разъединения на выезде (рис. 49). Модификацией этого варианта является выполнение, при котором свободная нога перед тройкой находится сзади, а после тройки — впереди. Во втором, маховом, варианте свободная нога перед тройкой находится сзади. Во время въезда стопы соединяются, во время выезда —• разъединяются. При сильно выраженном маховом движении стопу свободной ноги в вершине тройки выносят вперед на расстояние приблизительно одного конька. Тройка назад-внутрь. Перед тройкой фигурист находится в IV позиции; свободная нога впереди, слегка скрещена и развернута; голова повернута наружу круга, взгляд направлен на будущий след. Во время поворота плечевой пояс поворачивают в отрицательном направлении, таз — в положительном. Стопа свободной ноги после поворота скрещена с опорной и слегка развернута (рис.50). Модификацией этого варианта является выполнение, при котором перед тройкой свободная нога находится сзади, слегка развернута и несколько скрещена с опорной. Положение свободной ноги после тройки такое же, как и в основном варианте. Другой вариант выполнения тройки назад-внутрь отличается маховым движением свободной ноги. Перед тройкой и во время въезда свободная нога находится сзади, слегка развернута и скрещена с опорной. Во время въезда стопы сближаются, в вершине соединяются, а во время выезда стопу свободной ноги вновь проносят назад. При сильном маховом движении свободную ногу в вершине тройки выносят вперед. История тройкиКогда появился традиционный мужской костюм-тройка, какие предметы мужского гардероба были его предшественниками, каким важным переменам он сопутствовал и почему так долго просуществовал в практически неизменном виде Традиционный мужской костюм, состоящий из трех элементов, окончательно сложился к началу XIX века и включал в себя сюртук или фрак с обязательным жилетом и длинными панталонами. Вскоре на смену сюртуку и фраку пришел прямой пиджак, а на смену панталонам — классические брюки, в то время как жилет остался верен самому себе. Костюм-тройка, несмотря на серьезные изменения, произошедшие за последние десятилетия в мужском костюме, по-прежнему остается символом мужественности и делового духа. До недавнего времени интерес мужчин к своему внешнему виду всячески порицался как немужское занятие и слабость и порождал домыслы относительно их сексуальности: считалось, что подверженность модным тенденциям сродни ветреной и капризной женской природе, в то время как рационально мыслящий мужчина не тратит время попусту. В результате на протяжении последних двух столетий мужской гардероб, в отличие от женского, оставался консервативным, сопротивляясь любым новациям. Подобная аскеза в отношении собственной внешности далеко не всегда была свойственна мужчинам. Вплоть до XVIII века мужской костюм был не менее ярким, экспрессивным и богато украшенным, чем женский; мужчины пользовались пудрой и румянами и прибегали к разного рода ухищрениям вроде накладных икр для имитации мускулистых ног и мушек, которые зачастую призваны были скрыть проблемы с кожей. Как пишет историк моды Фред Дэвис, в ту эпоху «и мужчины и женщины равно выставляли напоказ кружева, дорогой бархат, тонкие шелка и вышивку, чрезвычайно нарядную обувь, прически, парики, шляпы с украшениями в духе рококо, обильно применяли пудру, румяна и прочую косметику» Джон Харви. Люди в черном. М., 2010. . Великая французская революция 1789 года привела не только к колоссальным политическим и социоэкономическим сдвигам, но и стала причиной серьезных перемен в одежде: на смену аристократическому дресс-коду с непременным камзолом, бриджами и чулками пришли брюки, которые до тех пор носили лишь представители неимущих слоев общества. Сторонников революционных перемен даже назвали по тому, как они одевались: санкюлоты (sans-culottes) в переводе с французского буквально означает тех, на ком не надеты кюлоты, то есть короткие застегивающиеся под коленом штаны, которые носили аристократы. Психолог Джон Карл Флюгель, описывавший революционный отказ от пышных одежд праздного класса в пользу более демократичного и сдержанного буржуазного делового дресс-кода, назвал этот момент в истории костюма «великим мужским отказом». Сдержанным в новом мужском костюме были и декор, и цвет: в XIX веке яркость и пестрота остаются женщинам, в мужской же одежде нормой становится черный цвет, который для женщин остается скорее исключением. По всей видимости, темные цвета, демократичные и практичные одновременно, а также более свободный крой костюма начинают доминировать в мужском гардеробе в XIX веке во многом потому, что герой эпохи индустриализации нуждался в удобной повседневной униформе для перемещения по городу и работы в офисе. Любопытно, что чем свободнее и независимее становилась женщина, тем сдержанней и консервативней становился мужчина. Так, с появлением в Европе и Америке в конце XIX века феномена «новой женщины», гораздо более независимой и целеустремленной, которую на карикатурах того времени чаще всего изображали с сигаретой в руках, нередко на велосипеде, а иногда и в брюках, к мужчине стали предъявлять гораздо более жесткие требования. Чтобы избежать насмешек со стороны окружающих и обвинений в женоподобии, мужчины с еще большим энтузиазмом стали держаться делового костюма. В таком аскетичном виде мужской костюм просуществовал вплоть до 1960-х годов XX века и первой «революции павлинов», которая была связана с эстетикой «свингующего Лондона», молодежной и сексуальной революцией и бумом субкультур. В результате молодые люди впервые за многие годы стали открыто интересоваться модой и потреблением и ходить в узких брюках и рубашках с яркими принтами. Краткая история мужской моды XVIII — начала XX векаВ месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий. Пышные наряды и щеголи-петиметры

Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты. Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов. Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать. Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами. Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые. Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип — искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы. «Великий мужской отказ» и денди

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды. Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской. Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура. В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма. Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века. В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие. Сдержанная классика и «изящные мужчины»

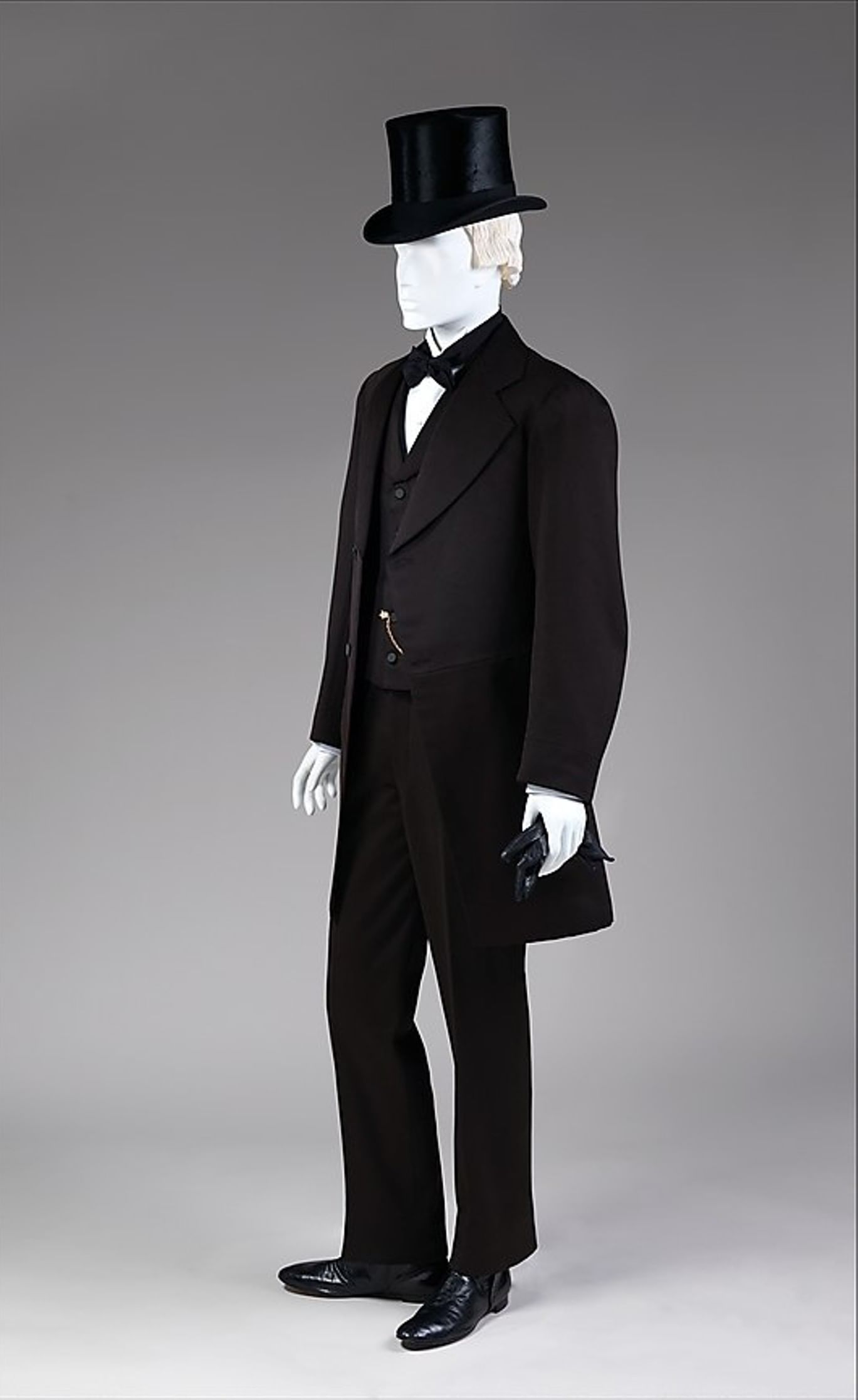

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка — шляпы с округлой, очень жесткой тульей — они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день. Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма. Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален — костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы. Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб — без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись. И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого. Техника «Классические пары» («Классические тройки»)Участникам раздаются маленькие карточки с написанными (напечатанными) на них понятиями, явлениями, фамилиями людей, именами сказочных и фольклорных персонажей и т.п., имеющими классическую или общеизвестную связь между собой. Например, классические пары: – Дед Мороз — Снегурочка; – сестрица Алёнушка — братец Иванушка; – Штепсель — Тарапунька. – солнце — воздух — вода; – ум — честь — совесть; – пришел — увидел — победил; – К. Маркс — Ф. Энгельс — В. И. Ленин; – Илья Муромец — Алеша Попович — Добрыня Никитич; – Г. Вицин — Ю. Никулин — Е. Моргунов. Участники должны найти и составить «классическую» пару или тройку. Интерактивное обучение в диадах и триадах помогает выработать навыки сотрудничества в микрогруппах, т.е. в ситуации камерного общения; оно может предшествовать обучению в малых группах. Понятием «малая группа» обычно обозначается относительно устойчивая, небольшая по численности группа, члены которой находятся в непосредственном взаимодействии друг с другом, что приводит к возникновению эмоциональных связей, а также специфических межличностных ценностей и норм. В условиях образовательного процесса такая группа представляет собой объединение учащихся с целью решения конкретно-познавательных, коммуникативно-развивающих задач. Объединение обучающихся в группы может иметь как относительно постоянный (творческая лаборатория или проблемная группа, действующие в течение всего периода обучения), так и временный (одно занятие) характер. Одной из техник организации групповой работы в четверках является «Междусобойчик» (вариант «Мозаики») (табл. 1). При правильной организации групповой работы по выполнению задания продолжается формирование благоприятной коммуникативной среды: формулируются правила кооперации, сотрудничества, которые способствуют поиску общего решения. Увеличение численного состава группы приводит к тому, что камерные формы работы, приемлемые для диад и триад, сменяются дискуссионными. Учебная дискуссия является одной из популярных, но не так часто и охотно используемых педагогами-практиками форм познания, поскольку этот метод требует большой подготовительной работы и особого мастерства, заключающегося в умении руководить ходом дискуссии и втягивать в процесс обсуждения неактивных участников, поддерживать интерес обучающихся. Таблица 1 Техника организации групповой работы в четверках — «Междусобойчик»

Более подробно на технологии организации дискуссионного обсуждения мы остановимся в главе «Дискуссия как метод интерактивного обучения», а сейчас ограничимся общими советами по организации групповой работы со взрослыми. 1. При создании атмосферы учебного сотрудничества в группе необходимо учитывать, что опыта такой формы общения у взрослых обучающихся либо было недостаточно, либо не было вообще. 2. 3. Вводя новую форму сотрудничества, необходимо давать ее 4. Преподавателю следует подробно расписать и обосновать свою 5. По-настоящему образец совместной работы будет освоен толь 6. При оценке работы группы следует подчеркивать не столько 7. Педагогу очень важно анализировать свое профессиональное 2.4. Рефлексивное подведение итогов Когда учащиеся уже активно включаются в процесс совместной образовательной деятельности, важно регулярно возвращаться назад, сверяться с теми правилами, о которых договорились вначале. Сквозная и итоговая рефлексия занятия является важнейшей составляющей интерактивного обучения. Рефлексия (от позднелат. reflexio — обращение назад, отражение) — это «мыслительный (рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отношений к себе других, своих задач, назначения» [10, с. 469]. Рефлексия может быть групповой и проводиться по поводу занятия в целом, отдельного этапа или эпизода, по поводу деятельности микрогруппы или же индивидуальной (анализ своего поведения, своих «приращений» и т.д.). Рефлексия процесса образовательной деятельности и продукта (полученного результата) помогает: каждому участнику — опре- делить его личный уровень продвижения; группе — путем рефлексии улучшить процесс повышения квалификации, сделать совместную деятельность более комфортной и продуктивной; команде преподавателей — лучше организовать собственную работу. Важно, чтобы рефлексия проводилась на каждом занятии и чтобы в нее на первых порах включались все члены группы. Возможные вопросы для рефлексии групповой работы: легко ли работать в группе? Кто ощущал себя некомфортно и почему? Всегда ли прав тот, кто берет на себя руководящую роль в группе? Какие чувства испытывает спикер, представляющий мнение группы, но не вполне разделяющий это мнение или недостаточно уверенный в его правильности? К какому результату приводит позиция тех, кто предпочитает отмалчиваться? Что испытывает человек, которому не дают высказаться? Что помогает и что мешает общей работе? Какова должна быть помощь преподавателя? Какой новый опыт вы приобрели в групповой работе? Как можно улучшить работу в группе? С первых же дней занятий для активизации участников стоит ввести правило трех «нельзя» при проведении групповой рефлексии: 1) нельзя говорить, что все уже сказано; 2) нельзя отказываться высказывать свое мнение группе (под любым предлогом); 3) нельзя прятать за высказыванием свое плохое настроение или неприязнь к кому-либо. При эмоциональной рефлексии необходимо настроить участников на то, что чувства, испытываемые ими, могут быть сходными, но не идентичными, поэтому словесно выражаться они могут тоже по-разному. Если преподаватель заинтересован в конструктивной и искренней оценке происходящего, он должен быть готов к различным точкам зрения участников занятий. Случается, что высказываются и негативные отзывы по поводу проведенного занятия, недостаточной, по мнению обучающихся, помощи преподавателя или неактуальности проблемы, вынесенной на обсуждение. Попытка пресечь подобные высказывания чревата в будущем отказом обучающихся принимать участие и в анализе, и в самой групповой работе. Нужно ли бояться негативных отзывов взрослых обучающихся о работе? Нет, они все равно будут иметь место, поскольку далеко не все взрослые готовы к такой коммуникативно-интенсивной, эмоционально и интеллектуально насыщенной форме учебы. Но нужно определить истоки негативной оценки, а для этого преподаватель должен проанализировать занятость и эмоциональное состояние недовольного участника. Был ли он принят в группо- в Ую работу? Не проявлялась ли агрессия по отношению к нему (его высказыванию) со стороны коллег, самого педагога? Соответствовал ли подбор содержания учебного задания профессиональным интересам и возможностям участников? При рефлексивном оценивании занятия важна совместная работа слушателей (обучающихся) и преподавателей. Только при этом условии можно рассматривать рефлексию не как контроль со стороны, а как самооценку в целях профессионального роста и совершенствования . О чем еще нужно помнить на этапе рефлексии? Обучающиеся к концу занятия или дня уже устают, внимание рассеивается, поэтому часто бывает так, что группа выслушивает реплики первых трех-четырех человек, а затем кто-то из участников отключается, кто-то начинает переговариваться и т.д. Преподаватель должен привлечь внимание обучающихся, потому что такой шум может служить для говорящего сигналом, что его мнение не очень интересно и значимо для окружающих. В этой ситуации стоит напомнить о принятых правилах работы группы. Завершает этап рефлексии всегда преподаватель, и он, кроме конструктивной критики, не должен скупиться на позитивные оценки, добрые слова и выражения: «Вы меня очень обрадовали», «Я многому у вас научилась!», «Благодарю за занятие» и т.п. Приведем примеры некоторых техник проведения экспресс-рефлексии (более подробно о техниках получения обратной связи см. главу 8). «Синквейн» (пятистрочие) На маленьком листочке бумаги участникам предлагается заполнить 5 строчек: 1-я строка — одно имя существительное (можно написать произвольно, но чаще задается преподавателем); 2-я строка — два прилагательных (выражающих ассоциации относительно понятия, обозначенного существительным); 3-я строка — три глагола; 4-я строка — предложение; 5-я строка — заключительное слово или фраза. Содержание 2-5-й строк должно соответствовать по смыслу слову на 1-й строке, например: 2. Плодотворный, насыщенный. ., 3. Увлекает, проблематизирует, заставляет задуматься. 4. За этот день я узнала много нового о себе и своих коллегах. 5. Спасибо всем (Хорошо, что все дни такие разные). Предварительные итоги По истечении трети или половины всего времени семинара участники собираются вместе. Проделанная работа анализируется по аспектам, которые определяются предварительно (о методах анализа см. раздел 5.3). Могут быть предложены, например, следующие вопросы: – Чему я уже научился(лась)? – Какие у меня остались вопросы? – На что обязательно нужно обратить внимание в ближайшее время? – До сих пор я чувствовал(а) себя на этом семинаре. Затем результаты выносятся на общее обсуждение. Важнейшие мнения о проделанной работе и высказанные пожелания относительно дальнейших занятий фиксируются, если с ними согласны все участники. Запланированные вопросы программы исследуются на предмет их соответствия высказанным участниками интересным предложениям. Нужно выяснить, есть ли пункты, которые можно изменить для более полного соответствия семинара требованиям группы, а также определить, что поможет ликвидировать помехи и препятствия в работе. – при вовлечении участников с их представлениями и опытом в форми – семинар становится не просто формальным выполнением обязанно detector Для любых предложений по сайту: auto-by93@cp9.ru

|

Т ройка — наиболее простой поворот. Основными деталями, свидетельствующими о качестве выполнения тройки, являются: точная смена ребра в вершине поворота и симметрия его формы. Сложность реализации этих требований резко возрастает при выполнении троек, если скорость скольжения недостаточна. В этом случае первостепенное значение приобретяет соблюдение правильных позиций и точных движений плечевого пояса, свободной и опорной ног.

Т ройка — наиболее простой поворот. Основными деталями, свидетельствующими о качестве выполнения тройки, являются: точная смена ребра в вершине поворота и симметрия его формы. Сложность реализации этих требований резко возрастает при выполнении троек, если скорость скольжения недостаточна. В этом случае первостепенное значение приобретяет соблюдение правильных позиций и точных движений плечевого пояса, свободной и опорной ног.

Портрет Герарда Корнелиса ван Рибека. Картина Матеуса Верхейдена. Около 1755 года В XVIII веке во Франции традиционный мужской костюм состоял из жюстокора (длинного кафтана), камзола (который уже фактически превратился в жилет) и кюлотов (штанов до колена). © Wikimedia Commons

Портрет Герарда Корнелиса ван Рибека. Картина Матеуса Верхейдена. Около 1755 года В XVIII веке во Франции традиционный мужской костюм состоял из жюстокора (длинного кафтана), камзола (который уже фактически превратился в жилет) и кюлотов (штанов до колена). © Wikimedia Commons Портрет сэра Джорджа Монтегю. Картина Томаса Бича. 1780–1790 годы Около 1770-х годов появился фрак, прилегающий к бедрам. В Англии фраки были шерстяными, во Франции — шелковыми или полушелковыми. Под фрак надевали укороченный жилет, на ноги — кюлоты. © Wikimedia Commons

Портрет сэра Джорджа Монтегю. Картина Томаса Бича. 1780–1790 годы Около 1770-х годов появился фрак, прилегающий к бедрам. В Англии фраки были шерстяными, во Франции — шелковыми или полушелковыми. Под фрак надевали укороченный жилет, на ноги — кюлоты. © Wikimedia Commons Франсуа Рене де Шатобриан размышляет на развалинах Рима. Картина Анн Луи Жироде-Триозона. После 1808 года Мужской костюм эпохи романтизма состоит из рубашки со стоячим воротником или воротником на пуговицах, длинных светлых брюк, яркого или контрастного жилета и узкого фрака. © Wikimedia Commons

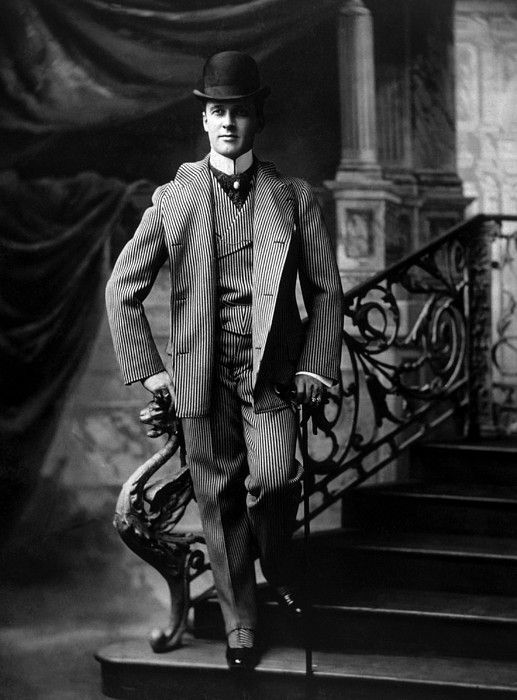

Франсуа Рене де Шатобриан размышляет на развалинах Рима. Картина Анн Луи Жироде-Триозона. После 1808 года Мужской костюм эпохи романтизма состоит из рубашки со стоячим воротником или воротником на пуговицах, длинных светлых брюк, яркого или контрастного жилета и узкого фрака. © Wikimedia Commons Модник. Около 1895 года © pinterest.com

Модник. Около 1895 года © pinterest.com Модели мужских костюмов. 1940-е годы © New York Public Library

Модели мужских костюмов. 1940-е годы © New York Public Library

Для оптимизации внутригруппового взаимодействия целесо

Для оптимизации внутригруппового взаимодействия целесо