Стабилизатор напряжения на п210 схема

Communities › Сделай Сам › Blog › Правильное зарядное устройство для аккумуляторов с десульфатацией (DIY)

Категорически приветствую всех читателей!

Написать данную статью меня побудили несколько факторов: борьба с потенциальным алкоголизмом, желание несколько упорядочить «кашу» из накопившейся информации и, конечно, большое желание помочь единомышленникам.

В конечном итоге мы получим зарядное устройство с линейной характеристикой выходного тока. Это означает, что зарядка будет происходить в два этапа — постоянным заданным вручную током до набора заданного напряжения, затем постоянным заданным напряжением. При этом выходной ток будет плавно снижаться вплоть до нуля, когда заряд будет полностью окончен. Это самый правильный способ зарядки.

Также мы добавим режим десульфатации аккумуляторной батареи. Такой функцией обладают некоторые заводские зарядные устройства, например, Кедр-Авто 10. Такой зарядник у меня так же имеется, и его режим работы мне не очень нравится: во-первых, он не производит должным образом зарядку постоянным напряжением, а просто падает в дозарядку малым током. Окончания зарядки придется ждать очень долго; во-вторых, в интересующем нас режиме “Цикл” максимальное напряжение целенаправленно увеличено до 15,5 вольт, чтобы устройство не отключалось. Это в конечном итоге приведёт к перезаряду аккумулятора. Использованная у меня реализация лишена этих недостатков.

Ключевые моменты статьи для удобства восприятия и навигации я выделил полужирным шрифтом.

Лирика: данный текст ориентирован на начинающих радиолюбителей, подобных мне самому. Собственно, я сам почти год назад не держал в руках паяльник, пока не набрёл на статью Андрея Голубева про изготовление лабораторного блока питания из компьютерного БП. Не имея четкого представления, зачем он мне впоследствии пригодится, я поставил себе задачу во что бы то не стало разобраться и сделать себе такое устройство. И это мне удалось. Выражаю огромную человеческую благодарность Андрею и Юрию Вячеславовичу за посильную помощь в моих начинаниях. Много крови я у них выпил. Я не повторяю статью Андрея, но постараюсь ключевые моменты переделки раскрыть более подробно, останавливаясь на моментах, которые вызывали у меня много вопросов. Прошу воспринимать данный материал как отчет о проделанной работе. Чтобы понимать, о чем я вообще говорю, вам необходимо изучить вышеупомянутые статьи.

Многие здесь и сейчас присутствующие знают, что я человек расчетливый, и не ищущий легких путей. И недавно, промывая подкапотку любимого авто от месячной пыли, обнаружил недобро косящийся на меня красный глаз индикатора плотности в банке аккумуляторной батареи. В связи с никак не радующими глаз ценами на аккумуляторы, да и что угодно в наше время, в принципе, решил, что не стоит оставлять без внимания такой важный элемент автомобиля, как аккумуляторная батарея, пробуждающая 6 цилиндров в сибирские морозы. Готовь сани летом, как говорится. А с другой стороны, не кошерно таскать в гараж лабораторный блок питания, в который вложил душу.

А что нам стоит дом построить?

За период создания вышеупомянутого лабораторника у меня скопилось достаточной количество барахла, которое можно превратить в объект обсуждения – аккумуляторное зарядное устройство.

По сути, это тот же лабораторный блок питания, но с некоторыми ограничениями – минимальное напряжение на выходе равно 14,4В, максимальное 16В, блок питания не стартует без подключенного к выходным клеммам аккумулятора и имеет защиту от переполюсовки. В штатном режиме регулятор напряжения всегда в крайнем левом положении, и напряжение на выходе равно 14,4В. Повышенное напряжение используется для “пинка” запущенным аккумуляторам.

Суть зарядного устройства: обеспечить стабилизированное напряжение 14,4 вольта и заданный ограниченный ток. Проще говоря, в начале процесса зарядки ток будет максимальным, заданным реостатом. По мере заряда батареи, собственное напряжение аккумулятора будет расти. В конце концов, когда напряжение аккумулятора станет 14,4 вольта, блок питания перейдет в режим стабилизации напряжения и станет постепенно снижать ток до нуля. В таком состоянии аккумулятор может находиться сколь угодно долго, и ничего плохого с ним не произойдет.

Мне по вышеупомянутой причине сия поделка обошлась в 0 рублей и 0 копеек, если же все комплектующие покупать поштучно, бюджет может подрасти до 1000 рублей, где большую часть занимают вольтамперметры. От момента задумки до реализации прошла неделя. Делал в основном вечерами, но пару дней посвятил процессу полностью.

На этом описательно-вступительную часть предлагаю считать оконченной и перейти к самому интересному.

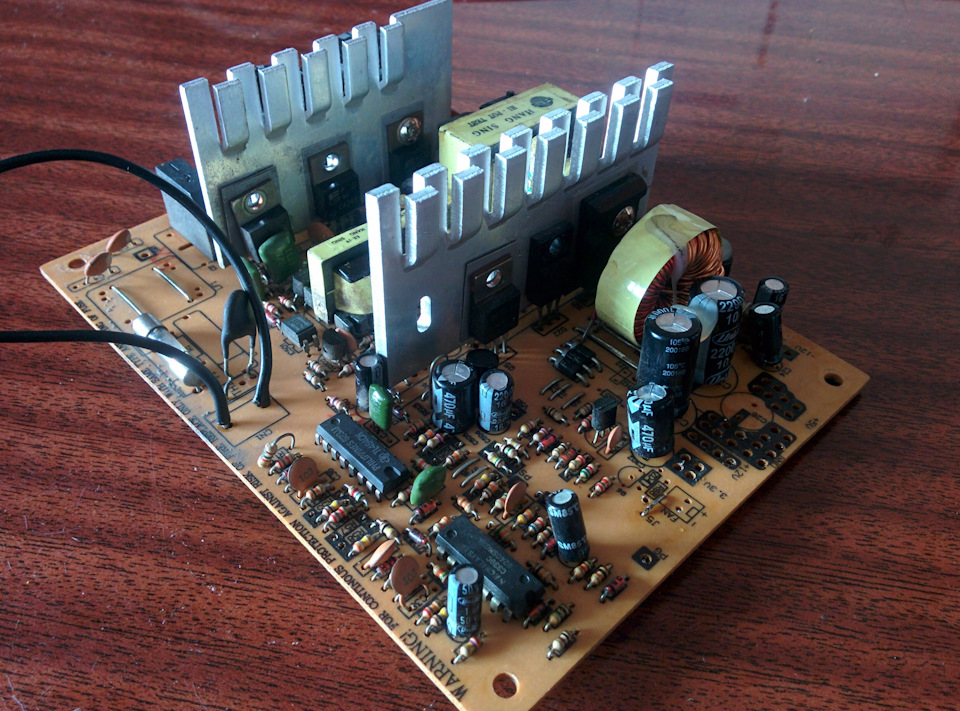

Достался в виде трупа блок питания ATX:

Видно следы отвратительного ремонта: силовые ключи и диодные сборки вообще не прикручены к радиаторам. Схема очень схожа с этой:

KOMITART – развлекательно-познавательный портал

Разделы сайта

DirectAdvert NEWS

Друзья сайта

Осциллографы

Мультиметры

Купить паяльник

Купить Микшер

Купить Караоке

Статистика

Простые универсальные блоки питания.

Вам уже приходилось строить самоделки с самым разным напряжением питания: 4,5, 9, 12 В. И каждый раз нужно было приобретать соответствующее число батареек или элементов. Но не всегда есть нужные источники питания, да и срок службы их ограничен. Вот почему для домашней лаборатории необходим универсальный источник, пригодный практически для всех случаев радиолюбительской практики. Им может стать описанный ниже блок питания, работающий от сети переменного тока и обеспечивающий любое постоянное напряжение от 0,5 до 12 В. В то время как величина тока, потребляемого от блока, может достигать 0,5 А, выходное напряжение остается стабильным. И еще одно достоинство блока — он не боится коротких замыканий, часто встречающихся на практике во время проверки и налаживания конструкций, что особенно важно для начинающего радиолюбителя.

Схема блока питания приведена на рис. 1. Сетевое напряжение подается через вилку XI, предохранитель FX и выключатель S1 на первичную обмотку понижающего трансформатора T1. Переменное напряжение со вторичной обмотки поступает на выпрямитель, собранный на диодах VI — V4. На выходе выпрямителя будет уже постоянное напряжение, оно сглаживается конденсатором С1.

Далее следует стабилизатор напряжения, в который входят резисторы R2— R5, транзисторы V8, V9 и стабилитрон V7. Переменным резистором R3 можно устанавливать на выходе блока (в гнездах Х2 и ХЗ) любое напряжение от 0,5 до 12 В.

Защита от короткого замыкания реализована на транзисторе V6. Как только короткое в нагрузке пропадет – на выходе снова появится напряжение установленное ранее без каких-либо перезапусков.

На вторичной обмотке понижающего трансформатора 13 – 17 вольт.

Диоды могут быть любые из серии Д226 (например, Д226В, Д226Д и т.д.)- Конденсатор С1 типа К50-16. Постоянные резисторы — МЛТ, переменный — СП-1. Вместо стабилитрона Д814Д можно применить Д813. Транзисторы V6, V8 можно взять типа МП39Б, МП41, МП41А, МП42Б с возможно большим коэффициентом передачи тока. Транзистор V9 — П213, П216, П217 с любым буквенным индексом. Подойдут и П201 — П203. Транзистор нужно установить на радиатор.

Остальные детали — выключатель, предохранитель, вилка и гнезда — любой конструкции.

Как обычно, после окончания монтажа сначала проверьте правильность всех соединений, а затем вооружитесь вольтметром и приступайте к проверке блока питания. Вставив вилку блока в сетевую розетку и подав питание выключателем S1, сразу же проверьте напряжение на конденсаторе С1— оно должно быть 15—19 В. Затем установите движок переменного резистора R3 в верхнее по схеме положение и измерьте напряжение на гнездах Х2 и ХЗ— оно должно быть около 12 В. Если напряжение намного меньше, проверьте работу стабилитрона — подключите вольтметр к его выводам и измерьте напряжение. В этих точках напряжение должно быть около 12 В. Его значение может быть значительно меньше из-за использования стабилитрона с другим буквенным индексом (например, Д814А), а также при неправильном включении выводов транзистора V6 или его неисправности. Чтобы исключить влияние этого транзистора, отпаяйте вывод его коллектора от анода стабилитрона и вновь измерьте напряжение на стабилитроне. Если и в этом случае напряжение мало, проверьте резистор R2 на соответствие его номинала заданному (360 Ом). Когда добьетесь на выходе блока питания нужного напряжения (примерно 12 В), попробуйте перемещать движок резистора вниз по схеме. Выходное напряжение блока должно плавно уменьшаться почти до нуля.

Теперь проверьте работу блока под нагрузкой. Подключите к гнездам зажимам резистор сопротивлением 40—50 Ом и мощностью не менее 5 Вт. Его можно составить, например, из четырех параллельно соединенных резисторов МЛТ-2,0 (мощностью 2 Вт) сопротивлением по 160—200 Ом. Параллельно резистору включите вольтметр и установите движок переменного резистора R3 в верхнее по схеме положение. Стрелка вольтметра должна показать напряжение не ниже 11 В. Если напряжение падает сильнее, попробуйте уменьшить сопротивление резистора R2 (установите вместо него резистор сопротивлением 330 или 300 Ом).

Настудило время проверить действие автомата защиты. Понадобится амперметр на 1—2 А, но вполне можно воспользоваться и тестером типа Ц20, включенным на измерение постоянного тока до 750 мА. Сначала установите переменным резистором блока питания выходное напряжение 5—6 В, а затем подключите щупы амперметра к выходным гнездам блока: минусовый щуп к гнезду Х2, плюсовый — к гнезду ХЗ. В первый момент стрелка амперметра должна отклониться скачком на конечное деление шкалы, а затем возвратиться на нулевую отметку. Если это так, автомат работает исправно.

Максимальное выходное напряжение блока определяется только напряжением стабилизации стабилитрона. А оно для указанного на схеме Д814Д (Д813) может быть от 11,5 до 14 В. Поэтому при необходимости несколько поднять максимальное напряжение подберите стабилитрон с нужным напряжением стабилизации или замените его другим, например Д815Е (с напряжением стабилизации 15 В). Но в этом случае придется изменить резистор R2 (уменьшить его сопротивление) и использовать трансформатор, с которым выпрямленное напряжение будет не менее 17 В при нагрузке 0,5 А (измеряется на выводах конденсатора).

Заключительный этап — градуировка шкалы переменного резистора, которую вы заранее должны наклеить на лицевую панель корпуса. Понадобится, конечно, вольтметр постоянного тока. Контролируя выходное напряжение блока, устанавливайте движок переменного резистора в разные положения и отмечайте на шкале значение напряжения для каждого из них.

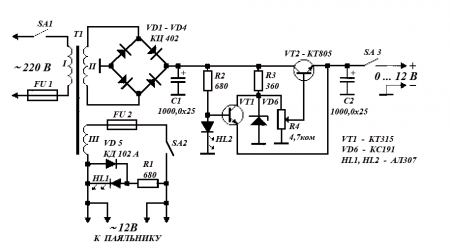

На рисунке ниже представлена схема несложного стабилизированного источника питания. Он содержит понижающий трансформатор (Т1), мостовой выпрямитель (VD1 – VD4), конденсаторный фильтр (C1) и полупроводниковый стабилизатор напряжения. Схема стабилизатора напряжения позволяет плавно регулировать выходное напряжение в пределах от 0 до 12 вольт и защищена от коротких замыканий на выходе (VT1). Для питания низковольтного паяльника, а также для экспериментов с переменным электрическим током предусмотрена дополнительная обмотка трансформатора. Имеется индикация постоянного напряжения (светодиод HL2) и переменного (светодиод HL1). Для включения всего устройства используется тумблер SA1, а паяльника — SA2. Нагрузку отключает SA3. Для защиты цепей переменного тока от перегрузок предусмотрены предохранители FU1 и FU2. На ручке регулятора выходного напряжения (потенциометр R4) нанесены значения выходных напряжений. При желании можно на выходе стабилизатора установить стрелочный вольтметр или собрать вольтметр с цифровой индикацией.

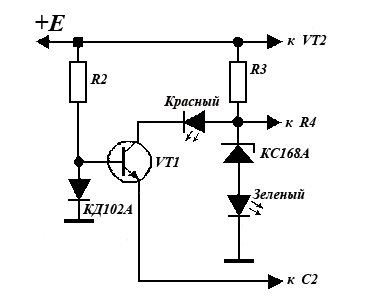

На рисунке ниже показан фрагмент схемы модифицированного стабилизатора с индикацией короткого замыкания в нагрузке. В нормальном режиме светится зеленый светодиод, при замыкании нагрузки — красный.

Лабораторный блок питания с током нагрузки 5А.

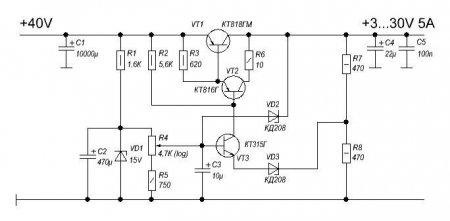

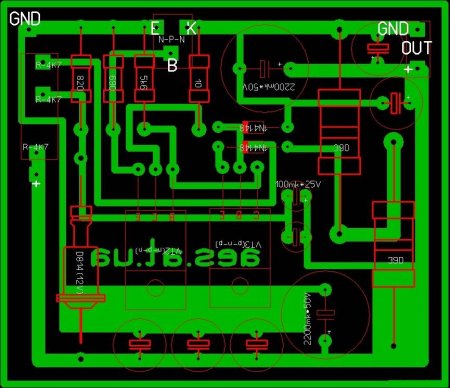

Еще одна схема лабораторного блока питания на КТ818ГМ. Защита от к.з. выполнена на транзисторе VT3, подойдет любой маломощный транзистор. Регулировка выходного напряжения осуществляется переменным резистором R4.

На схеме представлен регулятор по плюсу, а на печатке по минусу, если собрать две схемы по “плюсу” и “минусу”, то получится двух полярное питание. Регулятор по плюсу и минусу отличается лишь полярностью транзисторов p-n-p или n-p-n и соблюдением правильной полярности электролитических конденсаторов!

Правильно собранная схема практически не нуждается в настройке.

диапазон от 0в до 20в

максимальный ток 3а

защита от короткого замыкания (после размыкания блок питания автоматически выходит на номинальный режим работы установленный изначально).

Мощный германиевый усилитель

Типичные ошибки при конструировании германиевых усилителей, происходят из за желания, получить от усилителя широкую полосу пропускания, малые искажения и т.д.

Привожу схему моего первого германиевого усилителя, спроектированного мной в 2000г.

Хотя схема вполне работоспособна, её звуковые качества оставляют желать лучшего.

Схема первого усилителя..

Практика показала, что применение дифференциальных каскадов, генераторов тока, каскадов с динамической нагрузкой, токовых зеркал и других ухищрений с ООС не всегда приводят к желаемому результату, а иногда просто ведут в тупик.

Наилучшие практические результаты для получения высокого качества звучания, дает применение однотактных каскадов пред. усиления и использование меж-каскадных согласующих трансформаторов.

Вашему вниманию представлен германиевый усилитель с выходной мощностью 60 Вт, на нагрузке 8 Ом. Выходные транзисторы используемые в усилителе П210А, П210Ш. Линейность 20-16000гц.

Субъективной нехватки высоких частот практически не ощущается.

При нагрузке 4ом усилитель выдает 100вт.

Схема усилителя на транзисторах П-210.

Усилитель питается от не стабилизированного, блока питания с выходным, двух-полярным напряжением +40 и -40 вольт.

На каждый канал, применяется отдельный мост из диодов Д305, которые устанавливаются на небольшие радиаторы.

Конденсаторы фильтра, желательно применять не менее 10000мк в плечо.

Данные силового трансформатора:

-железо 40 на 80. Первичная обмотка содержит 410 вит. провода 0,68. Вторичная по 59 вит. провода 1,25, намотанных четыре раза (две обмотки – верхнее и нижнее плечо одного канала усилителя, оставшиеся две – второго канала)

.Дополнительно по силовому трансформатору:

железо ш 40 на 80 от блока питания телевизора КВН. После первичной обмотки устанавливается экран из медной фольги. Один незамкнутый виток. К нему припаивается вывод который затем заземляется.

Можно использовать любое, подходящее по сечению ш железо.

Согласующий трансформатор выполнен на железе Ш20 на 40.

Первичная обмотка разделена на две части и содержит 480 вит.

Вторичная обмотка содержит 72 витка и мотается в два провода одновременно.

Сначала наматывается 240 вит первичкм, затем вторичка, затем снова 240 вит первички.

Диаметр провода первички 0,355 мм, вторички 0,63 мм.

Трансформатор собирается в стык, зазор – прокладка из кабельной бумаги примерно 0,25 мм.

Резистор 120 Ом включен для гарантированного отсутствия самовозбуждения при отключенной нагрузке.

Цепочки 250 Ом +2 по 4.7 Ом, служат для подачи начального смещения на базы выходных транзисторов.

С помощью подстроечных резисторов 4,7 Ом, устанавливается ток покоя 100ма. На резисторах в эмиттерах выходных транзисторов 0,47 Ом, должно при этом быть напряжение, величиной 47 мв.

Выходные транзисторы П210, должны быть при этом, практически едва теплые.

Для точной установки нулевого потенциала, резисторы 250 Ом, должны быть точно подобраны ( в реальной конструкции состоят из четырех резисторов по 1 кОм 2вт).

Для плавной установки тока покоя, используются подстроечные резисторы R18, R19 типа СП5-3В 4,7 Ом 5%.

Внешний вид усилителя сзади, изображен на фотографии ниже.

– Можно узнать Ваши впечатления от звучания этого варианта усилителя, в сравнении с предыдущим безтрансформаторным вариантом на П213-217?

Еще более насыщенное сочное звучание. Особо подчеркну качество баса. Прослушивание проводилось с открытой акустикой на динамиках 2А12.

– Жан, а все таки почему именно П215 и П210, а не ГТ806/813 в схеме стоят?

Внимательно посмотрите параметры и характеристики всех этих транзисторов, я думаю Вы все поймете, и вопрос отпадет сам собой.

Отчетливо осознаю желание многих, сделать германиевый усилитель более широкополосным. Но реальность такова, что для звуковых целей многие высокочастотные германиевые транзисторы не совсем подходят. Из отечественных могу рекомендовать П201, П202, П203, П4, 1Т403, ГТ402, ГТ404, ГТ703, ГТ705, П213-П217, П208, П210. Метод расширения полосы пропускания – применение схем с общей базой, или использования импортных транзисторов.

Применение схем с трансформаторами, позволило добиться отличных результатов и на кремнии. Разработан усилитель на 2N3055.

Поделюсь в ближайшее время.

– А что там с “0” на выходе? При токе 100 мА трудно верится, что его удастся удержать в процессе работы в приемлемых +-0.1 В.

В аналогичных схемах 30-и летней давности (схема Григорьева), это решается либо “виртуальной” средней точкой либо электролитом:

Нулевой потенциал удерживается в указанном Вами пределе. Ток покоя вполне можно делать и 50ма. Контролируется по осциллографу до исчезновения ступеньки. Больше нет необходимости. Далее, все ОУ легко работают на нагрузку 2ком. Поэтому особых проблем согласования с CD нет.

Некоторые высокочастотные германиевые транзисторы требуют внимания и дополнительного изучения их в звуковых схемах. 1Т901А, 1Т906А, 1Т905А, П605-П608, 1ТС609, 1Т321. Пробуйте,нарабатываете опыт.

Иногда происходили внезапные отказы транзисторов 1Т806, 1Т813, поэтому могу рекомендовать их с осторожностью.

Им надо ставить “быструю” защиту по току, рассчитанную на ток больший максимального в данной схеме. Чтобы не было срабатывания защиты в нормальном режиме. Тогда они работают очень надёжно.

Добавлю свою версию схемы Григорьева

Версия схемы усилителя Григорьева.

Подбором резистора с базы входного транзистора устанавливается половина напряжения питания в точке соединения резисторов 10ом. Подбором резистора параллельно диоду 1N4148, устанавливается ток покоя.

– 1. У меня в справочниках Д305 нормированы на 50в. Может безопаснее применить Д304? Думаю 5А – достаточно.

– 2. Укажите реальные h21 для приборов установленных в этом макете или их минимально-требуемые значения.

Вы совершенно правы. Если нет необходимости в большой мощности. На каждом диоде напряжение составляет около 30 В, так что проблем с надежностью не возникает. Применены были транзисторы со следующими параметрами; П210 h21-40, П215 h21-100, ГТ402Г h21-200.

МОЩНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ

Предлагаемый блок питания выполнен на транзисторах. Он имеет относительно простую схему (рис.1), и следующие параметры:

выходное напряжение . 3. 30 В;

коэффициент стабилизации при изменении напряжения сети от 200 до 240 В . 500;

максимальный ток нагрузки . 2 А;

температурная нестабильность . 10 мВ/°С;

амплитуда пульсации при I макс . 2 мВ;

выходное сопротивление . 0,05 Ом.

На диодах VD5—VD8 собран основной выпрямитель, напряжение с которого поступает на конденсатор фильтра С2 и регулирующий составной транзистор VT2, VT4—VT6, включенный по схеме с общим коллектором.

На транзисторах VT3, VT7 выполнен усилитель сигнала обратной связи. Транзистор VT7 питается от выходного напряжения блока питания. Резистор R9 является его нагрузкой. Напряжение эмиттера транзистора VT7 стабилизировано стабилитроном VD17. В результате ток этого транзистора зависит только от напряжения на базе, которое можно изменять, изменяя падение напряжения на резисторе R10 делителя напряжения R10, R12—R21. Всякое увеличение или уменьшение тока базы транзистора VT7 приводит к увеличению или уменьшению тока коллектора транзистора VT3. При этом в большей степени запирается или отпирается регулирующий элемент, соответственно уменьшая или увеличивая выходное напряжение блока питания. Коммутируя резисторы R13—R21 секцией SA2.2 переключателя SA2, изменяют выходное напряжение блока ступенями через 3 В. Плавно в пределах каждой ступени выходное напряжение регулируют с помощью резистора R12.

Вспомогательный параметрический стабилизатор на стабилитроне VD9 и резисторе R1 служит для питания транзистора VT3, напряжение питания которого равно сумме выходного напряжения блока и напряжения стабилизации стабилитрона VD9. Резистор R3 является нагрузкой транзистора VT3.

Конденсатор С4 устраняет самовозбуждение на высоких частотах, конденсатор С5 уменьшает пульсацию выходного напряжения. Диоды VD16, VD15 ускоряют разрядку конденсатора С6 и подключенной к блоку емкостной нагрузки при установке меньшего уровня выходного напряжения.

На транзисторе VT1, тринисторе VS1 и реле К1 выполнено устройство защиты блока питания от перегрузки. Как только падение напряжения на резисторе R5, пропорциональное току нагрузки, превысит напряжение на диоде VD12, открывается транзистор VT1. Вслед за ним открывается тринистор VS1, шунтируя через диод VD14 базу регулирующего транзистора, и ток через регулирующий элемент стабилизатора ограничивается. Одновременно срабатывает реле К1, контактами К1.2 соединяя базу регулирующего транзистора с общим проводом. Теперь выходной ток стабилизатора определяется только током утечки транзисторов VT2, VT4—VT6. Контактами К1.1 реле К1 включает лампочку Н2 “Перегрузка”. Для возврата стабилизатора в исходный режим его нужно выключить на несколько секунд и снова включить. Для устранения броска напряжения на выходе блока при его включении, а также предотвращения срабатывания защиты при значительной емкостной нагрузке служат конденсатор С3, резистор R2 и диод VD11. При включении блока питания конденсатор заряжается по двум цепям: через резистор R2 и через резистор R3 и диод VD11. При этом напряжение на базе регулирующего транзистора медленно растет вслед за напряжением на конденсаторе С3 до установления напряжения стабилизации. Затем диод VD11 закрывается и конденсатор С3 продолжает заряжаться через резистор R2. Диод VD11, закрываясь, исключает влияние конденсатора на работу стабилизатора. Диод VD10 служит для ускорения разрядки конденсатора С3 при выключении блока питания.

Все элементы блоков питания, кроме силового трансформатора, мощных регулирующих транзисторов, переключателей SA1—SA3, держателей предохранителей FU1, FU2, лампочек H1, H2, стрелочного измерителя, выходных разъемов и плавного регулятора выходного напряжения, размещены на печатных платах.

Расположение узлов блока питания внутри корпуса видно из рис.4. Транзисторы П210А закреплены на игольчатом радиаторе, установленном сзади корпуса и имеющем эффективную площадь рассеяния около 600 см 2 . Снизу в корпусе в месте крепления радиатора просверлены вентиляционные отверстия диаметром 8 мм. Крышка корпуса закрепляется таким образом, чтобы между ней и радиатором сохранялся воздушный зазор шириной около 0,5 см. Для лучшего охлаждения регулирующих транзисторов в крышке рекомендуется просверлить вентиляционные отверстия.

В центре корпуса закреплен силовой трансформатор, а рядом с ним с правой стороны на дюралевой пластине размером 5х2,5 см закреплен транзистор П214А. Пластина изолирована от корпуса с помощью изоляционных втулок. Диоды КД202В основного выпрямителя установлены на дюралевых пластинах, прикрученных к печатной плате. Плата установлена над силовым трансформатором деталями вниз.

Силовой трансформатор выполнен на тороидальном ленточном магнитопроводе ОЛ 50-80/50. Первичная обмотка содержит 960 витков провода ПЭВ-2 0,51. Обмотки II и IV имеют выходные напряжения соответственно 32 и 6 В при напряжении на первичной обмотке 220 В. Они содержат 140 и 27 витков провода ПЭВ-2 0,31. Обмотка III намотана проводом ПЭВ-2 1,2 и содержит 10 секций: нижняя (по схеме) — 60, а остальные по 11 витков. Выходные напряжения секций соответственно равны 14 и 2,5 В. Силовой трансформатор можно намотать и на другом магнитопроводе, например на стержневом от телевизоров УНТ 47/59 и других. Первичную обмотку такого трансформатора сохраняют, а вторичные перематывают для получения вышеуказанных напряжений.

В блоках питания вместо транзисторов П210А можно использовать транзисторы серий П216, П217, П4, ГТ806. Вместо транзисторов П214А—любые из серий П213—П215. Транзисторы МП26Б можно заменить любыми из серий МП25, МП26, а транзисторы П307В — любыми из серий П307 — П309, КТ605. Диоды Д223А можно заменить диодами Д223Б, КД103А, КД105; диоды КД202В — любыми мощными диодами с допустимым током не менее 2 А. Вместо стабилитрона Д818А можно применить любой другой стабилитрон из этой серии. Вместо тринистора КУ101Б подойдет любой из серии КУ101, КУ102. В качестве реле К1 применено малогабаритное реле типа РЭС-9, паспорта: РС4.524.200, РС4.524.201, РС4.524.209, РС4.524.213.

Реле указанных паспортов рассчитаны на рабочее напряжение 24. 27 В, но начинают срабатывать уже при напряжении 15. 16 В. При возникновении перегрузки блока питания (см. рис. 2), как уже отмечалось, отпирается тринистор VS1, который ограничивает ток стабилизатора до небольшой величины. При этом сразу же подзаряжается конденсатор фильтра основного выпрямителя (С2) примерно до амплитудного значения переменного напряжения (при нижнем положении переключателя SA2.1 это напряжение не менее 20 В) и создаются условия для быстрого и надежного срабатывания реле.

Переключатели SA2 — малогабаритные галетные типа 11П3НПМ. Во втором блоке контакты двух секций этого переключателя запараллелены и используются для коммутации секций силового трансформатора. При включенном блоке питания изменять положение переключателя SA2 следует при токах нагрузки, не превышающих 0,2. 0,3 А. Если ток нагрузки превышает указанные значения, то для предотвращения искрообра-зования и обгорания контактов переключателя изменять выходное напряжение блока следует только после его выключения. Переменные резисторы для плавной регулировки выходного напряжения следует выбирать с зависимостью сопротивления от угла поворота движка типа “А” и желательно проволочные. В качестве сигнальных лампочек H1, H2 применены миниатюрные лампочки накаливания НСМ—9 В—60 мА.

Стрелочный прибор можно применить любой на ток полного отклонения стрелки до 1 мА и размером лицевой части не более 60Х60 мм. При этом нужно помнить, что включение шунта в выходную цепь блока питания увеличивает его выходное сопротивление. Чем больше ток полного отклонения стрелки прибора, тем больше сопротивление шунта (при условии, что внутренние сопротивления приборов одного порядка). Для предотвращения влияния прибора на выходное сопротивление блока питания переключатель SA3 при работе следует устанавливать на измерение напряжения (верхнее по схеме положение). При этом шунт прибора замыкается и исключается из выходной цепи.

Налаживание сводится к проверке правильности монтажа, подбору резисторов управляющих ступеней для регулировки выходного напряжения в нужных пределах, установке тока срабатывания защиты и подбору сопротивлений резисторов Rш и Rд для стрелочного измерителя. Перед настройкой вместо шунта припаивают короткую проволочную перемычку.

При настройке блока питания переключатель SA2 и движок резистора R12 устанавливают в положение, соответствующее минимальному выходному напряжению (нижнее по схеме положение). Подбором резистора R21 добиваются на выходе блока напряжения 2,7. 3 В. Затем переводят движок резистора R12 в крайнее правое положение (верхнее по схеме) и подбором резистора R10 устанавливают напряжение на выходе блока, равное 6 – 6,5 В. Далее переводят переключатель SA2 на одно положение вправо и подбирают резистор R20 таким, чтобы выходное напряжение блока увеличилось на 3 В. И так по порядку, каждый раз переводя переключатель SA2 на одно положение вправо, подбирают резисторы R19—R13 до установления на выходе блока питания конечного напряжения 30 В. Резистор R12 для плавной регулировки выходного напряжения можно взять другого номинала: от 300 до 680 Ом, однако, примерно пропорционально нужно изменить сопротивление резисторов R10, R13—R20.

Срабатывание защиты настраивают путем подбора резистора R5.

Добавочный резистор Rд и шунт Rш подбирают, сличая показания измерителя РА1 с показаниями внешнего измерительного прибора. При этом внешний прибор должен быть как можно точнее. В качестве добавочного резистора можно использовать один или два последовательно включенных резистора ОМЛТ, МТ на мощность рассеяния не менее 0,5 Вт. При подборе резистора Rд переключатель SA3 переводят в положение “Напряжение” и устанавливают на выходе блока питания напряжение 30 В. Внешний прибор, не забыв переключить его на измерение напряжений, подключают к выходу блока.

В качестве шунта используют отрезок манганиновой или константановой проволоки диаметром 1 мм. При настройке шунта переключатель SA3 переводят в положение “ток”, а включают блок питания только после того, как будет припаян отрезок манганинового провода вместо ранее установленной перемычки. В противном случае может выйти из строя стрелочный измеритель РА1. При этом внешний прибор включают последовательно с нагрузкой, в качестве которой можно применить резистор сопротивлением 5. 10 Ом, рассчитанный на мощность рассеяния 10. 50 Вт. Изменяя выходное напряжение блока питания, устанавливают ток нагрузки 2. 2,5 А и, уменьшая или увеличивая длину манганинового провода, добиваются таких же показаний измерителя РА1. Перед каждой операцией по изменению длины шунта нужно не забывать выключать блок питания.

Автор: А. Ануфриев

| C этой схемой также часто просматривают: |

Стабилизированный источник питания 1-40В 0..2А

Устройство для автоматической подзарядки аккумуляторов в системе аварийного питания

Блок питания на 3В

Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A

Лабораторный блок питания 0. 30 В 3А

МОЩНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С ОУ

Люминесцентная лампа с перегоревшими нитями накала становится “вечной”

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ СЛЕПОГЛУХИХ

ИК локатор для слепых