Первый паровой двигатель фото

ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ ИВАНА ПОЛЗУНОВА, часть 1

Два источника, первый очень коротко, второй подробно.

Универсальный тепловой поршневой двигатель создал русский изобретатель Ползунов. Машина эта могла быть использована для любых работ. Ползунов начал постройку огромной, высотой

с трёхэтажный дом, рабочий машины для обслуживания воздуходувки на десять плавильных печей

Сохранившиеся рабочие чертежи и документы говорят об устройстве и работе этой паровой машины. Двигатель Ползунова — двухцилиндровый, непрерывного действия, мог подавать дутье в печи, откачивать воду. Непрерывность действия достигалась тем, что в машине как бы по очереди работали два цилиндра. Когда один находился на холостом ходу, у другого был ход рабочий. Вода разогревалась

в котле, склёпанном из медных листов. Пар поступал через специальные распределительные устройства в два вертикальных трёхметровых цилиндра, поршни которых действовали на коромысла.

Эти коромысла были связаны с мехами для поддува рудоплавильных печей, а так же с водяными насосами — распределителями и другим дополнительным оборудованием, необходимом для питания котла и для поддержания непрерывного действия машины.

Проект паровой машины был представлен в царскую Канцелярию в Петербург, о нем было доложено императрице Екатерине Второй. Она распорядилась произвести И.И.Ползунова в «механикусы с чином и званием инженерного капитан-поручика», наградить 400 рублями и, по возможности, направить на учебу в Петербург. К маю 1766 года строительство в основном было закончено. Но 27 мая, за пару месяцев до пуска машины, изобретатель умер, надорванный непосильным трудом и нуждою. Машина начала работать уже без него. В течении 43 дней она исправно работала. Однако, возникавшие при испытаниях недочеты некому было исправлять, и машина, наконец-таки, встала из-за течи котла. Равнодушное начальство не позаботилось о починке машины. Её забросили. В дальнейшем по предписанию управителей алтайских заводов ползуновская машина была разломана, а фабрика, где работала машина, разломана. Оставшиеся развалины сохранили народное название «Ползуновское пепелище».

Русский крепостной механик Ивана Иванович Ползунов создал паровую машину, причем,

в отличие от Ватта, делая ее с нуля и не имея перед глазами работающих образцов.

Другой источник

В апреле 1763 г. он положил на стол начальника завода неожиданный и дерзкий проект «огненной» машины. И.И.Ползунов предназначал ее для приведения в действие воздуходувных мехов; а в дальнейшем мечтал приспособить «по воле нашей, что будет потребно исправлять», но сделать это не успел.В то время в России и мире ни одного парового двигателя еще не было. Единственным источником, из которого ему стало известно, что есть такой на свете, было книга И.В.Шлаттера «Обстоятельное наставление рудокопному делу», изданная в Петербурге в 1760 году. Но в книге были только схема да принцип действия одноцилиндровой машины Ньюкомена, о технологии же ее изготовления — ни слова.

И.И. Ползунов

Ползунов позаимствовал у И.В.Шлаттера лишь идею пароатмосферного двигателя, до всего остального додумался сам. Необходимые познания о природе теплоты, свойствах воды, воздуха, пара он почерпнул из трудов М.В.Ломоносова. Трезво оценивая трудности осуществления совершенно нового в России дела, Ползунов предлагал построить вначале в порядке эксперимента одну небольшую машину разработанной им конструкции для обслуживания воздуходувной установки (состоявшей из двух клинчатых мехов) при одной плавильной печи.

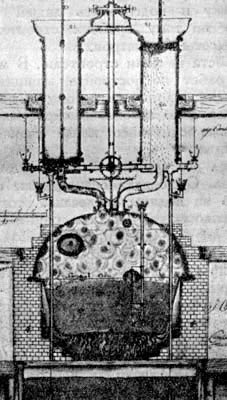

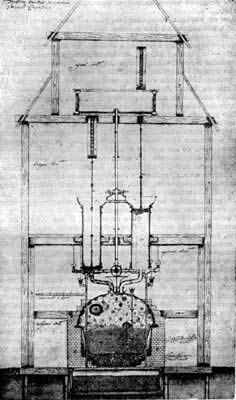

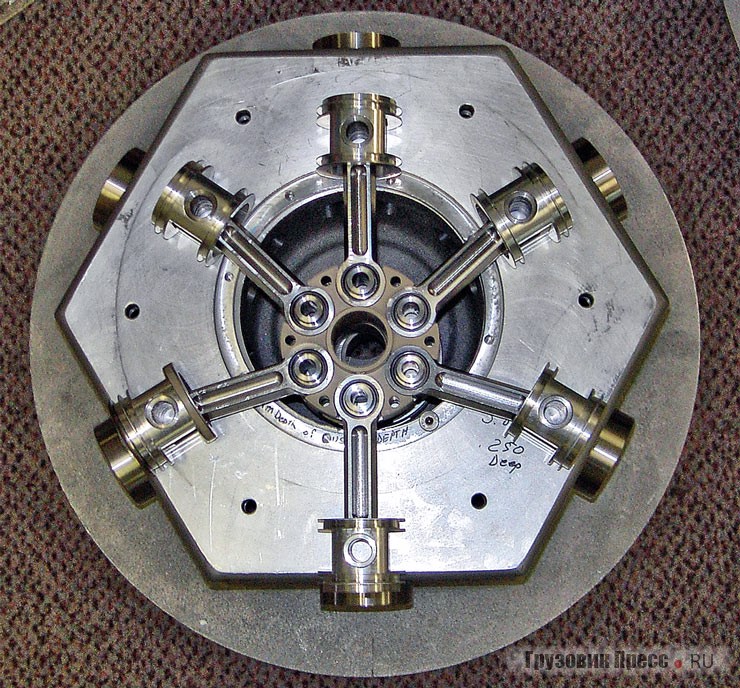

Фрагмент паровой машины — котел и цилиндры

На чертеже, приложенном к записке, в объяснительном тексте установка, согласно первому проекту Ползунова, включала: котел — в общем той же конструкции, которая применялась в ньюкоменовских машинах; пароатмосферную машину, состоявшую из двух цилиндров с поочередным движением в них поршней («эмволов») в противоположных направлениях, снабженных парораспределительной и водораспределительной системами; резервуары, насосы и трубы для снабжения установки водой; передаточный механизм в виде системы шкивов с цепями (от балансира Ползунов отказался), приводящей в движение воздуходувные меха. Водяной пар из котла поступал на поршень одного из рабочих цилиндров. Этим выравнивалось давление атмосферного воздуха. Давление пара лишь незначительно превышало давление атмосферного воздуха. Поршни в цилиндре были соединены цепями, и при подъеме одного из поршня второй опускался. Когда поршень достигал верхнего положения, доступ пара автоматически прекращался, и внутрь цилиндра вбрызгивалась холодная вода. Пар конденсировался и под поршнем образовывался вакуум (разреженное пространство). Силою атмосферного давления поршень опускался в нижнее положение и тянул за собою поршень во втором рабочем цилиндре, куда для уравнивания давления впускался пар из того же котла автоматом, действующим от передаточного механизма двигателя. Тот факт, что поршни с системой передачи движения были связаны цепями, показывает, что при подъеме поршней по цепи нельзя было передавать движения (цепь при этом не натянута). Работали все части двигателя за счет энергии опускающегося поршня. т.е. того поршня, который двигался под действием атмосферного давления. Пар не производил полезной работы в двигателе. Величина этой работы зависела от затраты тепловой энергии на протяжении всего цикла. Количество затраченной тепловой энергии выражало собою величину потенциальной энергии каждого из поршней. Это — сдвоенный пароатмосферный цикл. Ползунов отчетливо представлял принцип работы теплового двигателя. Это видно на примерах, которыми он характеризовал условия наилучшей работы изобретенного им двигателя. Зависимость работы двигателя от величины температуры воды, конденсирующей пар, он определял следующими словами: «действие эмволов и их подъемы и спуски тем сделаются выше, чем в фанталах будет вода холоднее, а паче от такой, которая близ пункта замерзания доходит, а еще не сгустеет и от того во всем движении многую подаст способность».

Поперечный разрез первой паровой заводской машины, изобретенной И. И. Ползуновым в 1763 году и построенной в 1764 — 1765 годах — Центральный исторический госмузей в Ленинграде

Это положение, известное ныне в термодинамике в качестве частного случая одного из основных ее законов, до Ползунова еще не было сформулировано. Сегодня это означает, что работа теплового двигателя будет тем больше, чем ниже будет температура воды, конденсирующей пар, а особенно при достижении ею точки затвердевания воды — 0 градусов по Цельсию.

Двигатель Ползунова в его проекте 1763 года предназначался для подачи воздуха в плавильные печи воздуходувными мехами. При желании двигатель легко мог совершать вращательные движения с помощью широко известного в России кривошипного механизма. Проект Ползунова был рассмотрен канцелярией Колывано-Воскресенских заводов и получил высокую оценку со стороны начальника заводов А.И.Порошина. Порошин указывал, что если Ползунов возьмется сделать машину, годную для обслуживания нескольких печей сразу, если он построит машину, пригодную для выливки воды из рудников, то Канцелярия охотно поддержит его замыслы. Окончательное решение этого вопроса оставалось за Кабинетом и хозяйкой заводов — Екатериной II. Проект был направлен в Петербург, но ответ Кабинета был получен в Барнауле только через год.

Указом Кабинета от 19 ноября 1763 г. императрица пожаловала изобретателя в «механикусы» с чином и званием инженерного капитан-поручика. Это означало, что Ползунову теперь было обеспечено жалование в 240 рублей годовых, с добавлением на двух денщиков и содержание лошадей он получал 314 рублей. Ему было обещана награда в 400 рублей. Все это — немалая милость. Она еще раз свидетельствует о том, что императрица Екатерина II любила поддерживать свою славу покровительницы наук и искусств. Но размеры поощрения подтверждают, что значение изобретения Ползунова не поняли в Петербурге.

Памятник И.И. Ползунову

Пока Кабинет рассматривал проект двигателя, Ползунов, не теряя времени, работал над проектом второй очереди. Он конструировал мощный тепловой двигатель на 15 плавильных печей. Это была уже настоящая теплосиловая станция. Ползунов не просто увеличивал масштабы двигателя, а вносил в него ряд существенных изменений. Уже после того, как проект мощного двигателя был закончен, Ползунову стало известно, что Кабинет, ознакомившись с его первым проектом, присвоил ему звание механика и постановил выдать 400 рублей в награду, но никакого решения по существу вопроса не принял.

Несмотря на такую позицию Кабинета, начальник Колывано-Воскресенских заводов А.И.Порошин разрешил Ползунову приступить к исполнению первой очереди проекта. В марте 1764 года И.И.Ползунов предложил начать строительство большого теплового двигателя. Порошин согласился с этим предложением. Так на Барнаульском заводе началось строительство первой в мире универсальной теплосиловой установки.

Это было серьезное решение, хотя бы потому, что обойдется машина ничуть не дешевле, чем постройка нового завода. От Ползунова потребовали заявку на рабочую силу и материалы. Еще не приступив к строительству машины, изобретатель столкнулся с трудностью: отсутствие способных воплотить его замыслы людей и потребных для строительства инструментов, механизмов. Предстояло построить первый в России паровой двигатель, но не было ни специалистов, способных возглавить строительство, ни квалифицированных рабочих, знакомых с устройством подобных двигателей. Сам Ползунов, принявший на себя обязанности общего руководителя работ, в какой-то мере решил проблему технического руководства, но именно, «в какой- то мере», потому что руководить одному человеку столь новым и сложным техническим предприятием было не под силу.

Не менее трудной оказалась и проблема подбора рабочих. Требовались опытные модельщики, литейщики, кузнецы, слесари, столяры, обжигальщики, специалисты по медному и паяльному делу. По подсчетам Ползунова в сооружении двигателя должны были принять непосредственное участие 76 человек, в том числе 19 высококвалифицированных мастеров. Заполучить таких специалистов на месте представлялось невозможным. Оставался единственный выход; вызвать специалистов с Урала — кузницы технических кадров.

Трудности в приобретении строительных инструментов и механизмов оказались еще более непреодолимыми. По замыслу изобретателя «вся машина должна быть сделана из металла», что неизбежно требовало наличия специального металлообрабатывающего оборудования, которым Россия почти не располагала. Дело усугублялось тем, что строили двигатель на Алтае, а это был район с развитым меде- и сереброплавильным производством, но отсталой литейной, кузнечной и металлообрабатывающей техникой. Предчувствия не обманули изобретателя. Канцелярия полностью утвердила лишь соображения о потребном количестве материалов. Не желая тратить деньги на вызов опытных мастеров с далекого Урала, заводское начальство выделило Ползунову четверых учеников, которых он знал и просил определить к нему, двух отставных мастеровых да четверых солдат для охраны места строительства. Остальных мастеровых (свыше 60 человек)Канцелярия постановила назначать в распоряжение Ползунова по мере надобности, «сколько, когда у него, Ползунова, работы случиться»…

Паровой автомобильный транспорт сегодня

Паровой транспорт, как сегодня считается, давно остался в прошлом. Однако возрождение, в частности, паровых грузовиков и автобусов (паробусов) представляется реальностью на современном уровне развития техники и технологии машиностроения. Это подтверждают зарубежные специалисты.

Наши пар и дрова

Идея создания современного, неприхотливого в эксплуатации, надёжного и работающего на дешёвом топливе парового грузовика занимала умы изобретателей и конструкторов после Великой Отечественной войны, когда эпоха пара в технике всё более уверенно вытеснялась дизельной. Историкам автомобильной техники хорошо известен отечественный паровой грузовик НАМИ-012, разработанный в начале 1950-х гг. специалистами столичного Научного автомоторного института «НАМИ» и работавший на дровах. (см. «Затея с паромобилями» и «Паровой автомобиль НАМИ-012»)

Паросиловая установка грузовика НАМИ-012 оказалась сложнее автомобильных силовых установок с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Правда, справедливости ради, необходимо отметить малоизвестный факт. На паровой машине НАМИ-012 были проведены экспериментальные исследования в широком диапазоне изменения частоты вращения выходного вала. Удалось установить, что для паровых моторов (высокооборотных паровых машин) с ростом частоты вращения механический КПД монотонно снижается из-за роста механических потерь, но относительный индикаторный КПД увеличивается в большей степени, что объясняется значительным снижением потерь от утечек пара и теплообмена между паром и стенками цилиндров.

А вот гидравлические потери при впуске пара в цилиндр увеличиваются незначительно. После достижения некоторой критической частоты вращения вала наблюдается обратный эффект, когда с ростом частоты вращения гидравлические потери увеличиваются значительнее, чем снижаются потери от утечек пара и теплообмена, что приводит к снижению относительного индикаторного КПД.

Таким образом, при изменении частоты вращения вала у парового мотора его эффективный, относительные индикаторный и эффективный КПД увеличиваются только при условии, что частота вращения не превышает критического значения. Максимальные значения этих КПД достигаются при критической частоте вращения.

Выгодный пар

Паровой автомобильный транспорт, в том числе грузовики и автобусы, сегодня вполне реально рассматривать как один из возможных путей решения проблемы очищения воздуха в городах. Загрязнение атмосферы городов выхлопными газами уже достигло пределов, угрожающих здоровью людей. А что может предложить паровая техника?

Во-первых, выхлоп самой паровой машины экологически чистый – это водяной пар. Под паровым котлом можно сжигать фактически любое углеводородное топливо. А выхлоп от котла будет гораздо чище, чем от ДВС, поскольку топливо сгорает в топке или горелке при значительно более низких давлениях, чем в цилиндрах ДВС. Ещё возможно добавить к горелке некий аналог каталитического нейтрализатора выхлопных газов, как у ДВС.

Во-вторых, котлостроение за 60 с лишним лет, после создания паросиловой установки грузовика НАМИ-012, ушло далеко вперёд. Создание в XXI столетии малогабаритного транспортного парового котла прямоточной конструкции, экономичного и с высокой степенью автоматизации работы – это объективная реальность. Кстати, такая задача была под силу ещё в докомпьютерную эпоху 1930-х гг. известным братьям Добл. Особенно, если разработку сегодня вести с использованием компьютерных систем автоматизированного проектирования (САПР) для трёхмерного моделирования, расчётов и оптимизации.

В-третьих, ДВС нашего времени более компактны, чем ряд автомобильных паровых моторов прошлого, и вполне возможна конверсия их в современные паровые моторы. У них будут все достоинства паровых поршневых машин: плавность хода, практическая бесшумность при работе, большой крутящий момент на валу, отсутствие коробки передач, сложной трансмиссии, стартера, глушителя. Отпадает потребность и в смазочном масле: вполне сгодится вода!

В-четвёртых, опасность размораживания паросиловой установки в зимний период возможно свести на нет за счёт герметичной системы парообразования и применения незамерзающих жидкостей, способных эксплуатироваться длительное время без утечек.

В-пятых, многим специалистам может показаться, что запуск парового грузовика или автобуса будет более продолжительным, чем у обычного транспорта с ДВС. Однако уже к началу 1970-х были отработаны конструкции паровых моторов, способных переходить от холодного состояния до момента трогания с места транспортного средства всего за 30–35 с.

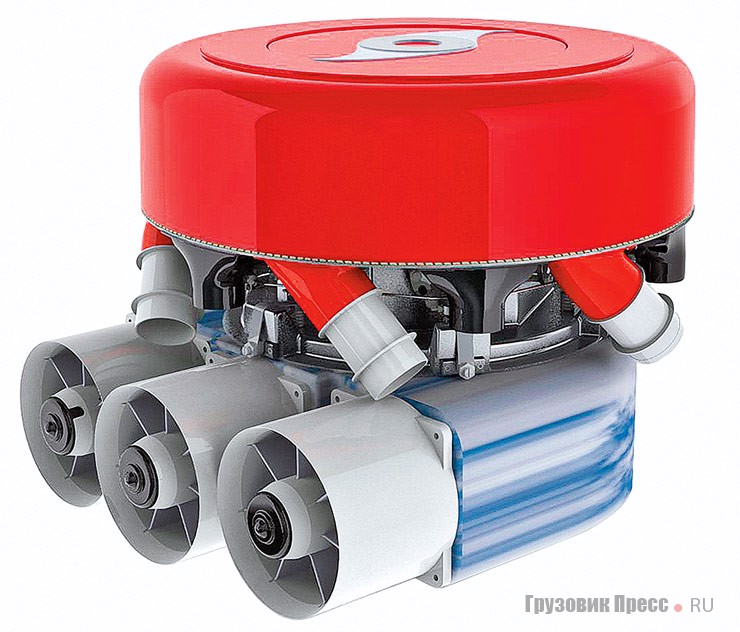

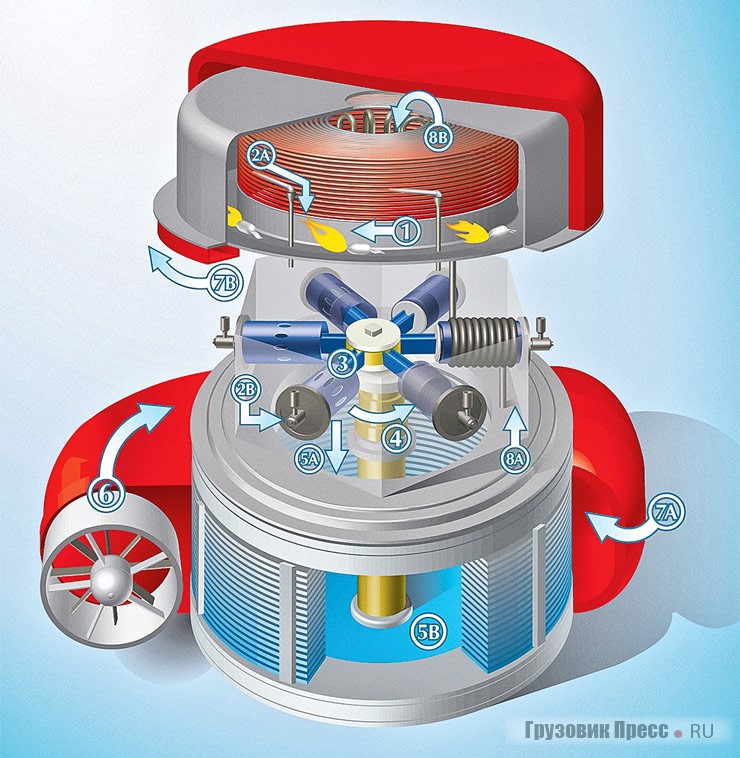

Паровой «Циклон»

Знания из истории паротехники (о неэффективной прямоточной машине Штумпфа), теории термодинамики и теплотехники (к примеру, как снизить потери в паровой машине), проектирование с использованием САПР, современные конструкционные материалы и отмеченные достоинства парового мотора – всё это воплощают в железе зарубежные изобретатели высокотехнологичного паросилового агрегата «Циклон». Мощностной ряд этих силовых агрегатов, в частности, для грузового автомобильного транспорта и автобусов успешно разрабатывается командой специалистов из США.

Автором изобретения «Двигатель с регенерацией тепла» (патент США US 7,080,512) является Гарри Шоэлл (Harry Schoell – англ.). Характерные особенности такого парового мотора из состава силового агрегата «Циклон» состоят в звездообразном расположении цилиндров и работе со смазкой деионизированной водой без смазочного масла.

Тепловой регенеративный поршневой двигатель внешнего сгорания «Циклон» может потреблять фактически любое жидкое или газообразное топливо. Испытывали даже на апельсиновой кожуре! Имея уже необходимую патентную защиту (патент РФ RU 2357091) своего двигателя, как отмечают разработчики, они могут продавать лицензии на «Циклон» и инвестировать партнёров в России. К слову, получено несколько десятков патентов по всему миру, как на агрегат в целом, так и на составляющие его элементы (например, на камеру сгорания парогенератора, компактный конденсатор отработавшего пара).

Силовой агрегат «Циклон» работает при давлении водяного пара на уровне 20 МПа и его температуре порядка 650 ºС. Он устроен и функционирует следующим образом. Вода из бака (условно не показан) подаётся в парогенератор 1, который вырабатывает свежий пар 2А, 2В. В камеру сгорания парогенератора 1 подаётся топливо и воздух 7В. Свежий пар 2А, 2В поступает в клапанный паровой мотор 3 и срабатывает в нём. Отработавший пар 5А, 5В направляется в конденсатор 4. Для лучшей конденсации пара в конструкции конденсатора 4 предусмотрен охлаждающий вентилятор 6, создающий воздушный поток 7А. Конденсат 8А, 8В водяного пара подается обратно в парогенератор 1.

Несколько примеров по части материалов, из которых изготовлен силовой агрегат «Циклон». Так, корпус и основные детали парового мотора сделаны из лёгких сплавов и композиционных материалов: поршни – из алюминия, а недающие им соприкасаться со стенками цилиндров головки и уплотнения – из жаростойкого углеродного волокна.

Подведём итоги

Интерес к паровым грузовикам и автобусам, как и к другому паровому наземному транспорту, сегодня вновь возрождается. Причём если обратиться к истории, то такое происходит уже не в первый раз. Насколько окажется результативным очередной паровой ренессанс на транспорте? Это покажет время.

История изобретения паровых машин. Создание паровой машины

Возможности в использовании энергии пара были известны в начале нашей эры. Это подтверждает прибор под названием Героновский эолипил, созданный древнегреческим механиком Героном Александрийским. Древнее изобретение можно отнести к паровой турбине, шар которой вращался благодаря силе струй водяного пара.

Приспособить пар для работы двигателей стало возможным в XVII веке. Пользовались подобным изобретением недолго, однако оно внесло существенный вклад в развитие человечества. К тому же история изобретения паровых машин очень увлекательна.

Понятие

Паровая машина состоит из теплового двигателя внешнего сгорания, который из энергии водяного пара создает механическое движение поршня, а тот, в свою очередь, вращает вал. Мощность паровой машины принято измерять в ваттах.

История изобретения

История изобретения паровых машин связана со знаниями древнегреческой цивилизации. Долгое время трудами этой эпохи никто не пользовался. В XVI веке была предпринята попытка создать паровую турбину. Работал над этим в Египте турецкий физик и инженер Такиюддин аш-Шами.

Интерес к этой проблеме вновь появился в XVII веке. В 1629 году Джованни Бранка предложил свой вариант паровой турбины. Однако изобретения теряли большое количество энергии. Дальнейшие разработки требовали соответствующих экономических условий, которые появятся позднее.

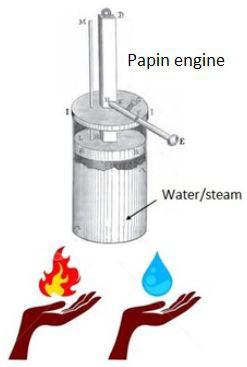

Первым, кто изобрел паровую машину, считается Дени Папен. Изобретение представляло собой цилиндр с поршнем, поднимающимся за счет пара и опускающимся в результате его сгущения. Такой же принцип работы имели устройства Сэвери и Ньюкомена (1705). Оборудование применяли для выкачивания воды из выработок при добыче полезных ископаемых.

Окончательно усовершенствовать устройство удалось Уатту в 1769 году.

Изобретения Дени Папена

Дени Папен был по образованию медиком. Родившись во Франции, в 1675 году он переехал в Англию. Он известен многими своими изобретениями. Одним из них является скороварка, которую называли «Папенов котел».

Ему удалось выявить зависимость между двумя явлениями, а именно температурой кипения жидкости (воды) и появляющимся давлением. Благодаря этому он создал герметичный котел, внутри которого давление было повышено, из-за чего вода закипала позже обычного и повышалась температура обработки помещенных в него продуктов. Таким образом увеличивалась скорость приготовления пищи.

В 1674 году медик-изобретатель создал пороховой двигатель. Его работа заключалась в том, что при возгорании пороха в цилиндре перемещался поршень. В цилиндре образовывался слабый вакуум, и атмосферное давление возвращало поршень на место. Образующиеся при этом газообразные элементы выходили через клапан, а оставшиеся охлаждались.

К 1698 году Папену удалось создать по такому же принципу агрегат, работающий не на порохе, а на воде. Таким образом, первая паровая машина была создана. Несмотря на существенный прогресс, к которому могла привести идея, существенной выгоды она своему изобретателю не принесла. Связано это было с тем, что ранее другой механик, Сейвери, уже запатентовал паровой насос, а другого применения для подобных агрегатов к этому времени еще не придумали.

Дени Папен умер в Лондоне в 1714. Несмотря на то, что первая паровая машина была изобретена им, он покинул этот мир в нужде и одиночестве.

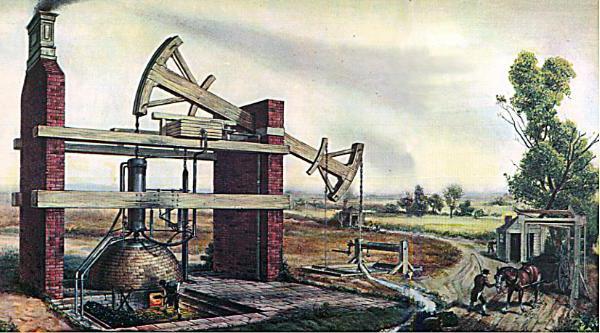

Изобретения Томаса Ньюкомена

Более удачливым в плане дивидендов оказался англичанин Ньюкомен. Когда Папен создал свою машину, Томасу было 35 лет. Он внимательно изучил работы Сэйвери и Папена и смог понять недостатки обеих конструкций. Из них он взял все лучшие идеи.

Уже к 1712 году в сотрудничестве с мастером по стеклам и водопроводам Джоном Калли он создал свою первую модель. Так продолжилась история изобретения паровых машин.

Кратко можно пояснить созданную модель так:

- Конструкция совмещала в себе вертикальный цилиндр и поршень, как у Папена.

- Создание пара происходило в отдельном котле, который работал по принципу машины Сэйвери.

- Герметичность в паровом цилиндре достигалась за счет кожи, которой был обтянут поршень.

Агрегат Ньюкомена подымал воду из копей с помощью воздействия атмосферного давления. Машина отличалась солидными размерами и требовала для работы большого количества угля. Несмотря на эти недостатки, модель Ньюкомена использовали в шахтах полвека. Она даже позволила вновь открыть шахты, которые были заброшены из-за подтопления грунтовыми водами.

В 1722 году детище Ньюкомена доказало свою эффективность, откачав воду из корабля в Кронштадте всего за две недели. Система с ветряной мельницей смогла бы сделать это за год.

Из-за того, что машина была создана на основе ранних вариантов, английский механик не смог получить на нее патент. Конструкторы пытались применить изобретение для движения транспортного средства, но неудачно. На этом история изобретения паровых машин не прекратилась.

Изобретение Уатта

Первым изобрел оборудование компактных размеров, но достаточно мощное, Джеймс Уатт. Паровая машина была первой в своем роде. Механик из университета Глазго в 1763 году принялся чинить паровой агрегат Ньюкомена. В результате ремонта он понял, как сократить расход топлива. Для этого необходимо было держать цилиндр в постоянно нагретом состоянии. Однако паровая машина Уатта не могла быть готова, пока не решилась проблема конденсации пара.

Решение пришло, когда механик проходил мимо прачечных и заметил, что клубы пара выходят из-под крышек котлов. Он понял, что пар – это газ, и ему нужно перемещаться в цилиндре с пониженным давлением.

Добившись герметичности внутри парового цилиндра с помощью пеньковой веревки, пропитанной маслом, Уатт смог отказаться от атмосферного давления. Это стало большим шагом вперед.

В 1769 году механик получил патент, в котором прописывалось, что температура двигателя в паровой машине будет всегда равна температуре пара. Однако дела незадачливого изобретателя шли не так хорошо, как ожидалось. Он был вынужден заложить патент за долги.

В 1772 году он знакомится с Мэтью Болтоном, который был богатым промышленником. Тот выкупил и вернул Уатту его патенты. Изобретатель вернулся к работе, поддерживаемый Болтоном. В 1773 году паровая машина Уатта прошла испытание и показала, что потребляет угля значительно меньше своих аналогов. Через год в Англии начался выпуск его машин.

В 1781 году изобретателю удалось запатентовать свое следующее творение – паровую машину для приведения в движение промышленных станков. Спустя время все эти технологии позволят двигать при помощи пара поезда и пароходы. Это полностью перевернет жизнь человека.

Одним из людей, изменивших жизнь многих, стал Джеймс Уатт, паровая машина которого ускорила технический прогресс.

Изобретение Ползунова

Проект первой паровой машины, которая могла приводить в действие разнообразные рабочие механизмы, был создан в 1763 году. Разработал его русский механик И.Ползунов, работавший на горнорудных заводах Алтая.

Начальник заводов был ознакомлен с проектом и получил добро на создание устройства из Петербурга. Паровая машина Ползунова была признана, и работа по ее созданию была возложена на автора проекта. Последний хотел сперва собрать модель в миниатюре, чтобы выявить и устранить возможные недочеты, которые не видны на бумаге. Однако ему приказали начать строительство большой мощной машины.

Ползунову предоставили помощников, из которых двое были склонны к механике, а двое должны были выполнять подсобные работы. На создание паровой машины ушел один год и девять месяцев. Когда паровая машина Ползунова была почти готова, он заболел чахоткой. Умер создатель за несколько дней до проведения первых испытаний.

Все действия в машине проходили автоматически, она могла работать беспрерывно. Это было доказано в 1766 году, когда ученики Ползунова провели последние испытания. Спустя месяц оборудование было сдано в эксплуатацию.

Машина не просто окупила затраченные средства, но и дала прибыль своим владельцам. К осени котел дал течь, и работы остановились. Агрегат можно было починить, но это не заинтересовало заводское начальство. Машина была заброшена, а спустя десятилетие разобрана по ненадобности.

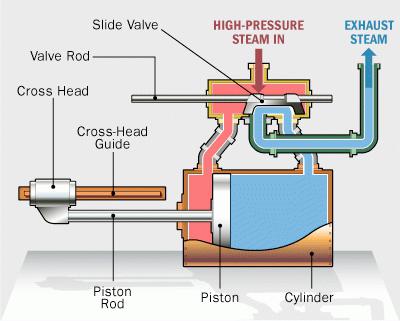

Принцип действия

Для работы всей системы необходим паровой котел. Образовавшийся пар расширяется и давит на поршень, в результате чего происходит движение механических частей.

Принцип действия лучше изучить с помощью иллюстрации, представленной ниже.

Если не расписывать детали, то работа паровой машины заключается в преобразовании энергии пара в механическое движение поршня.

Коэффициент полезного действия

КПД паровой машины определяется отношением полезной механической работы по отношению к затраченному количеству тепла, которое содержится в топливе. В расчет не берется энергия, которая выделяется в окружающую среду в качестве тепла.

КПД паровой машины измеряется в процентах. Практический КПД будет составлять 1-8%. При наличии конденсатора и расширении проточной части показатель может возрасти до 25%.

Преимущества

Главным преимуществом парового оборудования является то, что котел в качестве топлива может использовать любой источник тепла, как уголь, так и уран. Это существенно отличает его от двигателя внутреннего сгорания. В зависимости от типа последнего требуется определенный вид топлива.

История изобретения паровых машин показала преимущества, которые заметны и сегодня, поскольку для парового аналога можно использовать ядерную энергию. Сам по себе ядерный реактор не может преобразовывать свою энергию в механическую работу, но он способен выделять большое количество тепла. Оно то и используется для образования пара, который приведет машину в движение. Таким же образом может применяться солнечная энергия.

Локомотивы, работающие на пару, хорошо показывают себя на большой высоте. Эффективность их работы не страдает от пониженного в горах атмосферного давления. Паровозы до сих пор применяют в горах Латинской Америки.

В Австрии и Швейцарии используют новые версии паровозов, работающих на сухом пару. Они показывают высокую эффективность благодаря многим усовершенствованиям. Они не требовательны в обслуживании и потребляют в качестве топлива легкие нефтяные фракции. По экономическим показателям они сравнимы с современными электровозами. При этом паровозы значительно легче своих дизельных и электрических собратьев. Это большое преимущество в условиях горной местности.

Недостатки

К недостаткам относится, прежде всего, низкий КПД. К этому стоит добавить громоздкость конструкции и тихоходность. Особенно это стало заметно после появления двигателя внутреннего сгорания.

Применение

Кто изобрел паровую машину, уже известно. Осталось узнать, где их применяли. До середины ХХ века паровые машины применяли в промышленности. Также их использовали для железнодорожного и парового транспорта.

Заводы, которые эксплуатировали паровые двигатели:

- сахарные;

- спичечные;

- бумажные фабрики;

- текстильные;

- пищевые предприятия (в отдельных случаях).

Паровые турбины также относятся к данному оборудованию. С их помощью до сих пор работают генераторы электроэнергии. Около 80% мировой электроэнергии вырабатывается с применением паровых турбин.

В свое время были созданы различные виды транспорта, работающие на паровом двигателе. Некоторые не прижились из-за нерешенных проблем, а другие продолжают работать и в наши дни.

Транспорт с паровым двигателем:

Такова история изобретения паровых машин. Кратко можно рассмотреть удачный пример о гоночном автомобиле Серполле, созданном в 1902 году. На нем был установлен мировой рекорд по скорости, который составил 120 км в час на суше. Именно поэтому паровые авто были конкурентоспособными по отношению к электрическим и бензиновым аналогам.

Так, в США в 1900 году больше всего было выпущено паровых машин. Они встречались на дорогах до тридцатых годов ХХ века.

Большая часть подобного транспорта стала непопулярной после появления двигателя внутреннего сгорания, чей КПД значительно выше. Такие машины были более экономичными, при этом легкими и скоростными.

Стимпанк как веяние эпохи паровых машин

Говоря о паровых машинах, хочется упомянуть о популярном направлении – стимпанке. Термин состоит из двух английских слов – «пар» и «протест». Стимпанк – это вид научной фантастики, которая повествует о второй половине XIX века в викторианской Англии. Данный период в истории часто упоминается как Эпоха пара.

Все произведения имеют одну отличительную особенность – они повествуют о жизни второй половины XIX века, стиль повествования при этом напоминает роман Герберта Уэллса «Машина времени». В сюжетах описываются городские пейзажи, общественные строения, техника. Особое место уделяется дирижаблям, старинным машинам, причудливым изобретениям. Все металлические детали крепились при помощи клепок, поскольку сварку еще не применяли.

Термин «стимпанк» возник в 1987 году. Его популярность связана с появлением романа «Разностная машина». Написан он был в 1990 году Уильямом Гибсоном и Брюсом Стерлингом.

В начале XXI века в этом направлении было выпущено несколько известных кинофильмов:

- «Машина времени»;

- «Лига выдающихся джентльменов»;

- «Ван Хельсинг».

К предтечам стимпанка можно отнести произведения Жюля Верна и Григория Адамова. Интерес к этому направлению время от времени проявляется во всех сферах жизни – от кинематографа до повседневной одежды.

Первый паровой двигатель фото

К великому сожалению, многие удивительные изобретения древних греков на долгие столетия были прочно забыты. Лишь к XVII столетию относится описание чего-то, похожего на паровую машину. Француз Соломон де Ко, бывший одно время строителем и инженером у Фридриха V Пфальцского, в своем сочинении от 1615 года описал полый железный шар с двумя трубками: принимающей и выводящей жидкость. Если наполнить шар водой и подогреть, то по второй трубке вода начнет подниматься наверх, повинуясь воздействию паров.

В 1663 году уже англичанин Эдвард Сомерсет, маркиз Уорчестерский, написал брошюру, в которой рассказал о машине, способной поднимать воду наверх. Тогда же Сомерсет получил патент на описанную машину.

Как видим, все мысли изобретателей Нового времени вращались вокруг выкачивания воды из шахт и копей, что, надо отметить, проистекало из насущной задачи. Поэтому неудивительно, что следующие три изобретателя, о которых пойдет речь ниже, также были в первую очередь озабочены созданием паровой машины для откачки воды.

Ближе к самому завершению XVII века два человека в Европе результативнее других работали над укрощением пара – Дени Папен и Томас Сэйвери.

Машина Томаса Сэйвери

Англичанин Сэйвери 2 июля 1698 года получил патент на машину для откачки воды из шахт. В патенте говорилось: “Жалуется привилегия Томасу Сэйвери за проведенное им одним испытания нового изобретения для подъема воды, вращения любых видов мельниц путем сил огня, что будет очень важно для осушения шахт, снабжения городов водой и вращения всех видов мельниц”. Опытный образец под названием “Огненный мотор” в 1699 году был выставлен напоказ в Королевском Научном обществе в Лондоне.

Машина Сэйвери функционировала таким образом: герметичный резервуар наполнялся паром, а после внешнюю поверхность резервуара охлаждали холодной водой, из-за чего пар конденсировался, создавая в резервуаре частичный вакуум. Затем вода со дна со дна шахты через заборную трубу засасывалась в резервуар и, после впуска новой порции пара, выталкивалась наружу через выпускную трубу.

Стоит отметить, что изобретение Сэйвери походило на машину Сомерсета, и многие полагают, что Сэйвери напрямую отталкивался от последней.

К сожалению, у “огненной” машины Сэйвери нашлись недостатки. Самый главный из них – невозможность поднимать воду с глубины более 15 метров, хотя в то время уже существовали шахты, чья глубина превышала 100 метров. Кроме того, машина потребляла очень много топлива, что не было оправдано даже близостью большого количества угля на шахте.

Француз Дени Папен, медик по образованию, в 1675 году переехал в Лондон. Папен сделал несколько открытий, которые навечно вписали его имя в историю. Для начала Папен изобретает скороварку – “Папенов котел”. Бывший медик смог установить зависимость между давлением и температурой кипения воды. Герметичный котел с предохранительным клапаном благодаря повышенному давлению внутри доводил воду до кипения гораздо позже, поэтому температура обработки продуктов повышалась и последние готовились в разы быстрее.

Паровая машина Дени Папена

В 1674 году Папен создал пороховой двигатель: в цилиндре воспламенялся порох, отчего поршень внутри цилиндра перемещался. Одна “партия” газов выпускалась из цилиндра через специальный клапан, а другая – охлаждалась. В цилиндре образовывался вакуум (пусть и слабенький), и атмосферное давление опускало поршень вниз.

В 1698 году Папен изобретает паровую машину с применением воды, которая нагревалась внутри вертикального цилиндра – образовавшийся пар двигал поршень вверх. Затем цилиндр охлаждали водой, пар конденсировался и возникал вакуум. Все то же атмосферное давление заставляло поршень опускаться.

Несмотря на прогрессивность своей машины (наличие поршня), Папен не смог извлечь из нее каких-либо значимых дивидендов, поскольку Сэйвери запатентовал паровой насос, а других способов применения для паровых машин на тот момент не наблюдалось (хотя в патенте Сэйвери и указывалась возможность “вращения мельниц”). В 1714 году, в столице Британской империи, Папен скончался в нужде и одиночестве.

Гораздо более удачливым оказался другой англичанин – Томас Ньюкомен, родившийся в 1663 году. Ньюкомен внимательно ознакомился с работами и Сэйвери, и Папена, отчего смог понять слабые места прежних машин, одновременно взяв от них самое лучшее. В 1712 году вместе со стекольщиком и водопроводчиком Джоном Калли он строит свою первую паровую машину. В ней использовался вертикальный цилиндр с поршнем, как у машины Папена. Однако пар образовывался в отдельном паровом котле, что было схоже с принципом действия “огненной” машины Сэйвери. Герметичность внутри парового цилиндра была повышена за счет кожи, которая закреплялась вокруг поршня.

Машина Ньюкомена тоже являлась пароатмосферной, т.е. подъем воды из шахты осуществлялся при воздействии атмосферного давления. Она была довольно громоздкой и “поедала” много угля. Тем не менее, практической пользы машина Ньюкомена приносила несравненно больше, отчего ее почти полстолетия применяли в шахтах. В Англии, например, она позволила вновь открыть заброшенные шахты, которые затопило грунтовыми водами.

И еще один яркий пример эффективности машины Ньюкомена – в 1722 году в Кронштадте в сухом доке воду из корабля откачали в течение двух недель, в то время как с устаревшей системой откачки с помощью ветряных мельниц на это ушел бы год.

Несмотря на все это, Томас Ньюкомен не получил патент на свою паровую машину из-за патента Сэйвери.

Возможность применения паровой машины Ньюкомена с целью приведения в движение транспортного средства конструкторами рассматривалась, в частности, для привода гребного колеса на судне. Однако попытки успехом не увенчались.

Паровая машина Уатта

Изобрести компактную, но мощную паровую машину довелось Джеймсу Уатту. В 1763 году Уатту, механику университета Глазго, дали задание починить паровую машину Ньюкомена. В процессе ремонта Уатт приходит к следующей идее – цилиндр паровой машины нужно держать постоянно нагретым, что резко сократит расход топлива. Оставалось лишь понять, как в таком случае конденсировать пар.

Осенило Уатта, когда он совершал вечерний моцион возле прачечных. При виде облаков пара, стремящихся выбраться из-под крышек котлов, изобретатель вдруг осознал, что пар является газом, и он должен перемещаться в цилиндр с пониженным давлением. Уатт решительно берется за дело. Он применяет водяной насос и металлические трубки, из которых насос станет откачивать воду и пар, создавая в последних пониженное давление, а оно, из трубок, начнет передаваться в рабочий цилиндр паровой машины.

Для рабочего хода Уатт применяет давление пара, отказываясь тем самым от атмосферного давления, что стало большим шагом вперед. Для этой цели, чтобы пар не проходил между цилиндром и поршнем, пеньковой веревкой, пропитанной маслом, обматывали поршень вдоль специальных бороздок. Такой способ позволял добиться достаточно высокой герметичности внутри парового цилиндра.

В 1769 году Уатт получил патент на “создание парового двигателя, в котором температура двигателя всегда будет равна температуре пара, несмотря на то, что пар будет охлаждаться до температуры ниже ста градусов”.

В 1772 году Джеймс Уатт свел знакомство с промышленником Мэтью Болтоном. Этот богатый господин выкупил и возвратил Уатту все его патенты, которые незадачливый изобретатель вынужден был заложить за долги. При поддержке Болтона работа Уатта ускорилась. Уже в 1773-м Уатт испытывает свою паровую машину; она выполняла все ту же функцию парового насоса, но угля требовала гораздо меньше.

Видя очевидные преимущества машины Уатта, Болтон открывает совместную с изобретателем компанию по производству паровых машин, и в 1774 году в Англии начинается их выпуск. Реализация паровых машин шла настолько хорошо, что Болтон захотел построить новый прокатный цех, для чего попросил Уатта создать специальную паровую машину – для привода прокатных станков.

Уатт блестяще справился с задачей, и в 1781 году запатентовал паровую машину “для осуществления движения вокруг оси с целью приведения в действие других машин”. Таким образом, на свет появилась первая паровая машина не для поднятия воды со дна шахт, а для приведения в движение машин.

Новая машина Уатта обладала рядом усовершенствований. Например, регулятором для равномерного вращения главного вала паровой машины, а также планетарным механизмом для создания кругового движения. Последний Уатт изобретает потому, что применить кривошипно-шатунный механизм ему не позволяет действующий патент. Но в 1784 году Уатту все же удалось добиться разрешения на использование в паровой машине кривошипно-шатунного механизма.

Таким образом, созданная Уаттом первая в мире универсальная паровая машина стала приводить в движение промышленные станки, возвещая о приходе эры паровых машин. Очень скоро пар станет двигать пароходы и поезда, благодаря чему жизнь человека в корне изменится.

Огромные заслуги Джеймса Уатта не прошли незамеченными для потомков – в 1819 году приказом английского парламента в Вестминстерском аббатстве великому изобретателю поставили мраморный памятник.